DFBレーザーよりも、さらなる高速通信や長距離通信を可能にするのが、EML(Electro-absorption Modulator integrated Laser diode=電界吸収型変調器集積レーザーダイオード)である。

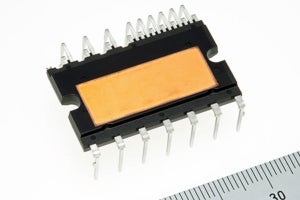

EMLは、DFBレーザーと光変調器を1チップに集積した構造となっており、光変調器にかける電圧によって点滅させることになる。「EMLに搭載したDFBレーザーは一定電流によって動作するため、ON/OFFはさせない。波長の変動が起きないため、DFBレーザーだけの仕組みよりも、高速化、長距離化が実現できる。一方で、光変調器は電圧をかけない状態だと光とを透過して点灯し、電圧をかけると光を吸収し、消灯する。光変調器は光を出したり、閉じたりするシャッターのような役割を果たす」という。これによって、波長が安定化することで、より高速な通信や長距離通信が可能になる。

だが、DFBレーザー単体よりも高コストになるといった課題がある。そのため、DFBレーザーとEMLはコストと性能を比較しながら、用途によって使い分けが行われている。

「FTTH市場では、1~10Gbpsの速度ですむため、FP-LD(Fabry–Perot Laser Diode)やDFBレーザー、EML-CANが利用されている。移動通信システム市場では10~25GbpsのDFBレーザーやEMLが使われている。データセンターでは、100~400Gbpsの速度が求められるため、EMLチップが用いられている。それぞれの市場にあわせた光デバイスが選ばれている」(三菱電機 半導体・デバイス事業本部高周波光デバイス製作所 光デバイス部応用技術課長の仲井陸郎氏)という。

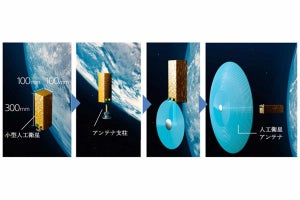

さらに、今後の用途拡大が見込まれるものとして、波長を調整できるチューナブルレーザーダイオードがある。大容量化においては、多数の光源からの光を、1本の光ファイバーにまとめて送信するWDM(Wavelength Division Multiplexing=波長分割多重)方式が有効だが、波長が異なるレーザーダイオードを複数用意する必要があった。チューナブルレーザーダイオードでは、波長を自由に調整できるため、波長が異なるレーザーダイオードを用意する必要がないというメリットがある。

チューナブルレーザーダイオードは、波長の異なるDFBレーザーを1チップ上に集積。必要な波長のDFBレーザーにだけ電流を流して発光する。合波器での損失によって弱くなった光は、光増幅器で増幅して送信するという仕組みだ。

なお、光ファイバーによる長距離化には、光の位相変化などによりデジタル信号を送信するコヒーレント光通信通信方式が採用されている。従来の通信方式では、強度変調による光の点滅によって信号を伝えていたが、コヒーレント光通信方式では、光の位相変化の有無により信号を伝えることができ、長距離化には有効な方式となっている。「この方式が有効なことは1980年代からわかっていたが、光源であるレーザーダイオードに非常に高い性能が必要であることから、長らく実用化されてこなかった。デジタル信号処理技術の進歩によって、レーザーダイオードの性能不足を、デジタル信号を処理する半導体で補うことが可能となり、2010年代になって、デジタルコヒーレント光通信として実用化された経緯がある」(三菱電機 半導体・デバイス事業本部高周波光デバイス製作所 光デバイス部次長の奥貫雄一郎氏)という。

光ファイバー通信用光デバイスの応用市場は、2015年には約半分をFTTHが占めていたが、2020年には、FTTHは31%に構成比が縮小。その一方で、12%だった移動通信システムが24%へと倍増。わずか1%だったデータセンターの需要が26%にまで拡大している。いまは、移動通信システムとデータセンターで、市場全体の半分を占める構図へと大きく変化しているというわけだ。