産業技術総合研究所(産総研)は9月28日、社会性昆虫であるアリを用いて、社会的な孤立環境が行動異常や個体の寿命短縮を引き起こす仕組みの一端を明らかにしたことを発表した。

同成果は、産総研 生物プロセス研究部門 生物システム研究グループの古藤日子主任研究員、同・油谷幸代研究部門付らに加え、ミツビシタナベファーマアメリカの田村誠ディレクター、スイス・ローザンヌ大学 生物・医学部 生態進化学科のLaurent Keller教授らも参加した国際研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

生物の健康と寿命は、周囲の個体とのコミュニケーションをはじめとする社会的環境から大きな影響を受けている。特にヒトやげっ歯類を対象とした研究では、社会的孤立が病気の進行を加速させ、寿命短縮のリスクファクターの1つとなることが解明されている。しかし、ヒトの社会的孤立環境における寿命短縮は、食生活の乱れや通院習慣がおろそかになることによる病気発見の遅れなど、さまざまな外的要因が考えられることから、“社会環境によるもの”と単純化することは難しいという。

一方で、アリを含む他の社会生成物においても社会的孤立が個体の寿命を短縮させることが報告されており、昆虫からヒトまで広く共通して観察される生命現象である可能性が示唆されている。だが、社会的な孤立環境がどのように生物の健康や寿命に影響を及ぼすのかの実態については、不明な点が数多く残されていたとする。

そこで産総研は、生物の社会性と健康・寿命の関わりを明らかにするため、複雑な社会性を備えるアリをモデルとして研究に着手。生殖機能を有する女王アリや雄アリと、生殖機能をもたない労働アリから構成される社会集団(コロニー)で生活するアリは、研究室内で簡易かつ安価に飼育でき、特に労働アリは寿命が約1年であるために一生涯を短期間で追跡できることから、寿命の制御や老化を対象とした今回の研究において優れたモデルになるという。

そのアリを対象とした研究により、古藤主任研究員らは、孤立環境にある労働アリの行動や消化の異常を伴う個体寿命の短縮を報告。その他にも産総研では、アリに関するさまざまな性質を明らかにしてきたとする。そして今回の研究では、これまで蓄積した研究成果に基づき、社会的孤立が個体寿命を短縮させる仕組みの解明に取り組んだとのことだ。

同研究では、オオアリ(Camponotus fellah)において個体識別バーコードを用いた行動解析システムを使用し、1匹で飼育した労働アリ(孤立アリ)と、10匹を同じ箱で飼育した労働アリ(グループアリ)の行動量を比較した。その結果、孤立環境への隔離を開始した1日目から、孤立アリは壁際に長時間滞在し、身を隠すための巣の中で過ごす時間が短くなるという行動変化を示したという。また孤立アリは、グループアリに比べて長い距離を、より速いスピードで移動することも明らかになった。

-

(A)行動解析時の飼育箱の様子。孤立環境、またはグループ環境のアリを、巣(青)・水(赤)・餌(黄)がセットされた小箱に入れて観察した。また巣内滞在時間に対し壁際領域(緑)に滞在する時間を算出。(B)グループアリと孤立アリが巣内と壁際に滞在した時間の比較。(C・D)グループアリと孤立アリの移動速度と移動距離の比較。(出所:産総研)

2次元バーコードを使ったアリの行動解析の様子。(出所:産総研)

続いて研究チームは、労働アリを孤立環境あるいはグループ環境においてから24時間の行動を観測した後、それぞれの労働アリの前進からRNAを抽出し、次世代シーケンサーによる網羅的な遺伝子発現解析を実施。孤立アリで発現が上昇する407個の遺伝子と、発言が低下する487個の遺伝子を同定したとする。

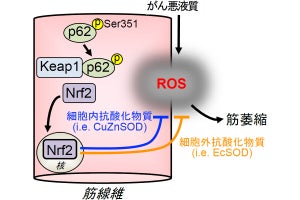

そして、発現量が変化した遺伝子がどのような機能を持つのかを調べるため、計894個の遺伝子リストを用いて、遺伝子オントロジーエンリッチメント解析を行ったところ、孤立アリではグループアリに対して酸化還元酵素活性をもち、酸化ストレス応答に関わる遺伝子群の発現が最も優位に変化していたという。