今回の研究では、Q1、Q2、Qcとラベルされている3つの周波数固定トランズモン量子ビットからできている回路を用いたとする。Q1とQ2は、量子的な情報を蓄えて計算に用いるためのデータ量子ビットだ。そして、それらの間に配置されているQcは、Q1とQ2の間の相互作用を仲介するために用いられ、「周波数固定トランズモンカプラー」(以下「カプラー」)と呼ばれる。ここで、Q1とQ2はカプラーを介するパス(=間接結合パス)と、カプラーを介さないパス(=直接結合パス)で互いに結合しているとする。

従来は、この2つのパスを介した結合の値が打ち消すように設計することで、残留相互作用を小さく抑える方法が取られてきたという。しかしこの方法では設計可能なパラメータ範囲が狭く、製造時の共鳴周波数ばらつきの影響を受けやすいため、残留相互作用をチップ全体で小さく抑えることが困難だったとのこと。このような課題は、従来手法で用いられている2量子ビットゲート方式が、間接結合と直接結合の両方に依存していることに原因があるとする。

-

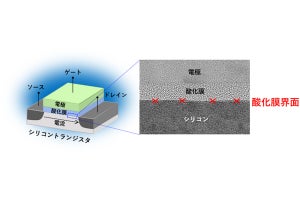

(a)トランズモン量子ビット3つから構成される回路。回路図の色付けは(c)と対応。Q1とQ2は直接結合パスとカプラートランズモンを介した間接結合パスを介して相互作用している。(b)実験に使用された超伝導量子回路の光学顕微鏡画像とジョセフソン接合(JJ)の走査型電子顕微鏡画像(左上)。(c)(b)の黒点線内を拡大したもの。各トランズモン量子ビットの電極が色付けされており、これがコンデンサのように見なせる。また、×印部分にそれぞれジョセフソン接合が蒸着されている。(出所:東大Webサイト)

研究チームは今回の研究について、ゲートの実行に間接結合のみを必要とし、直接結合の影響を受けない2量子ビットゲート方式が発明され、そして実証されたことに大きな意義があるとする。この特徴により、間接結合は2量子ビットゲートを実行するのに最適な値に設計しておき、残った自由度である直接結合を残留相互作用抑制のためだけに最適化させることが可能となるという。

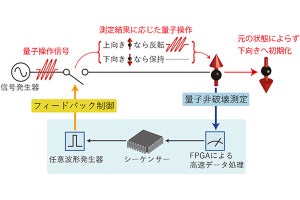

実際、今回実証実験が行われたサンプルにおいて、残留相互作用の大きさは、先行研究の10分の1以下となる約1.5kHzと計測された。さらに、この状況でも500ナノ秒というゲート速度で2量子ビットゲートを実行することが可能であることが、ラビ振動の実験とランダム化ベンチマーキングの実験によって評価されたと同時に、97.8(6)%という精度で2量子ビットゲートの一種である制御位相ゲートを実行できていることも確認されたとする。

-

(a)ラビ振動の実験結果。今回の2量子ビットゲート方式に用いる2つのエネルギー準位に共鳴するマイクロ波を照射することで振動。最も周期が遅くなっている白点線の位置が共鳴条件であり、この時の周期約500ナノ秒が2量子ビットゲートにかかる時間に対応。(b)ランダム化ベンチマーキングの実験結果。初期状態はQ2の基底状態であり、理想的な量子ゲートの場合、ランダムゲートの長さを変えても確率1で基底状態が検出される。実際の量子ゲートはエラーを含むため、一定の減衰率でランダムゲートの長さに対して基底状態の検出確率が減少していく。各ランダムゲート間に制御位相ゲートを挿入した比較信号と挿入していない参照信号の差から、制御位相ゲートの精度が推定されている。(出所:東大Webサイト)

今回の研究成果は、超伝導量子プロセッサにより広い設計周波数範囲を提供し、製造精度や電子制御機器に対する要求性能を緩和するという。そして、このようなボトムアップアプローチは量子計算システム全体の複雑さの逓減に寄与し、将来の量子ビット集積化へ貢献することが期待されるとしている。