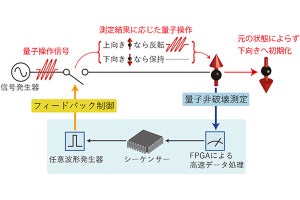

東京大学(東大)と理化学研究所(理研)の両者は6月30日、量子ビットなどに蓄えられた情報が劣化するまでにかかる「コヒーレンス時間」の長さと配線の簡便さで優れる超伝導量子ビットの一種「単一接合トランズモン量子ビット」において、長年課題であった量子ビット製造時の周波数ばらつきに対する脆弱性と、量子ゲートの精度を低下させ計算中の誤りを生む「残留相互作用」の問題を克服した、新しい「2量子ビットゲート方式」を開発し、その動作を実験的に実証したことを共同で発表した。

同成果は、東大大学院 総合文化研究科の白井菖太郎大学院生、同・大久保裕太大学院生(研究当時)、同・野口篤史准教授、理研 量子コンピュータ研究センターの中村泰信センター長(東大大学院 工学系研究科 教授兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

量子コンピュータを構成する量子ビットにはさまざまな方式があり、超伝導方式はその1つである。さらに同方式の中にもいくつかの種類があり、その1つが「トランズモン方式」である。また、超伝導量子コンピュータには大別して、「周波数可変方式」と「周波数固定方式」の2種類がある。

周波数可変方式では、トランズモン量子ビットが2つのジョセフソン接合を含むループ構造を持ち、外部からそのループに磁場をかけることで周波数を調節し、状況に応じて最適な共鳴周波数に設定することが可能だ。ただし、磁場ノイズの影響も受けてしまうことが弱点で、量子ビットのコヒーレンス時間が短くなってしまっているのも短所として挙げられる。

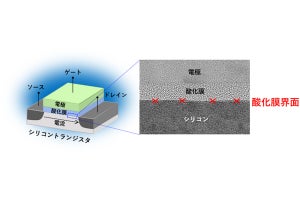

一方の周波数固定方式では、トランズモン量子ビットは単一のジョセフソン接合のみで構成される。閉ループ構造を持たないため磁場には応答せず、磁場をかけるための配線も必要ないため配線数を最小に抑えられ、外部からのノイズの影響を受けづらいため周波数可変方式に比べて長いコヒーレンス時間を持っているのが特徴だ。しかし、共鳴周波数が製造時に決まってしまうため、加工精度の限界によって所望の値からずれていると「不必要な相互作用=残留相互作用」が生じ、演算操作の精度を低下させる原因になるという課題を抱えていた。

-

(a)周波数可変トランズモン量子ビット。中央のループ構造に磁場を印加することで量子ビットの共鳴周波数を動的に変化できるが、ノイズが大きいという。(b)周波数固定トランズモン量子ビット。1つのジョセフソン接合と超伝導電極から構成され、最もシンプルな構造を持ち、ノイズの小さな超伝導量子ビット。(出所:東大Webサイト)

この2方式の内、これまで研究チームが注目してきたのが、残留相互作用問題さえ解決できればより少ない配線数で集積性に優れると期待される、周波数固定方式だという。