名古屋大学(名大)は6月13日、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を用いて、約129億年前の太古の宇宙における若い星形成銀河が、周囲の銀河間ガスを電離し「宇宙再電離」を引き起こしている現場の直接観測に成功したことを発表した。

-

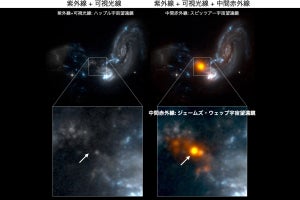

JWSTによる観測結果を分析することで、宇宙誕生から9億年後に存在していた銀河が周囲のガスを再電離させたことの証拠が発見された。(c)NASA, ESA, CSA, Simon Lilly(ETH Zürich), Daichi Kashino(Nagoya University), Jorryt Matthee(ETH Zürich), Christina Eilers(MIT), Rob Simcoe(MIT), Rongmon Bordoloi(NCSU), Ruari Mackenzie(ETH Zürich); Image Processing: Alyssa Pagan(STScI), Ruari Macken(出所:NASA)

同成果は、名大 高等研究院の柏野大地特任助教らが参加し、スイス・チューリッヒ工科大学のサイモン・リリー教授をリーダーとする国際共同研究プロジェクト「EIGER計画」によるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

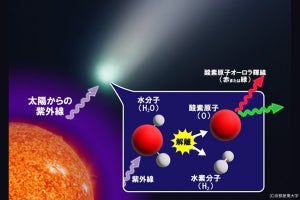

宇宙が誕生後間もないころは、高温のために陽子は単独で存在していたが(電離状態)、約38万年の時点で十分に冷えて電子を獲得し、水素原子となった。その後、宇宙誕生後約1億5千万年から10億年の間に再び電離化が進み、今では水素ガスの大半は電離状態となっている。

宇宙再電離の主要因は、若い銀河内で生まれた星からの紫外線放射と考えられている。しかしそれ以外にも、非常に明るいクェーサーのブラックホール降着による放射や、粒子崩壊などのさらにエキゾチックな「新しい物理」の可能性も提案されていた。

EIGER計画は、JWSTの近赤外線カメラ「NIRCam」を広視野スリットレス分光モードで使用し、宇宙再電離の最終段階に相当する赤方偏移範囲の5.3<z<6.9(宇宙誕生後約7億5千万年から11億年の時代)の銀河を検出し、その赤方偏移を測ることを目的としている。そして、宇宙再電離後期における銀河と銀河間ガスの相互作用を研究するため、赤方偏移6.0<z<7.1の範囲に存在するクェーサー6つのそれぞれの天域が観測対象とされた。

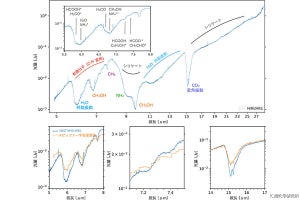

中性水素は、特に「ライマンα光」(Lyα光)など波長121.6nmの光を吸収するため、クェーサースペクトルを分析すると、視線(地球とクェーサーを結ぶ直線)に沿って、異なる赤方偏移における中性水素の吸収を測定可能だ。そのため、銀河間物質における中性水素の分布を、これらの特定の視線に沿って空間的・時間的にマッピングできる。また、クェーサーの光を吸収することで、星の中で作られ、銀河風によって銀河間空間に排出される炭素、酸素、マグネシウムなどの重元素の存在も検出できるという。