その結果、10月と12月の付着調査で植物7種、合計9033個の種子が剥製模型の体表に付着し、種子の付着量は動物種によって異なることがわかったという。たとえばチヂミザサの種子は、10月におけるタヌキでの付着量を基準にした場合、ハクビシン、アライグマ、キツネには多く、アナグマ、イタチにはより少ない種子が付着したとのことだ。

-

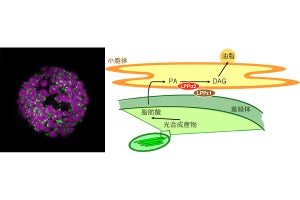

(上)中型ほ乳類6種に付着した種子の量(左が10月、右が12月)。黒い箱の幅は付着した種子の相対的な量。(左下)オレンジ色が生育している状態(10月)、青色が枯死している状態(12月)の植物体の種子の結実している地面からの高さの分布(左からイノコヅチ、チヂミザサ)。(右下)付着調査に用いられた模型の体部位の定義。鼻先から耳の付け根までが「頭」、耳の付け根から尾の付け根までが「胴」(出所:農工大プレスリリースPDF)

一方で12月におけるタヌキの付着量を基準にした場合、キツネとアライグマは多く、イタチは少なく、アナグマとハクビシンはタヌキと同程度だったという。このことから研究チームは、季節によって種子が付着しやすい動物種が異なる可能性が示唆されたとする。またその原因として、植物が枯死することで茎が倒れたりして、結実した種子の地面からの高さが変化した可能性が考えられるとしている。

また、種子の付着量を左右する動物側の要因としては、体毛の長さと、重複幅が影響したという。さらに、それぞれの要因が種子の付着量に影響する程度は季節によって異なる傾向を示したとする。たとえばイノコヅチでは、10月には重複幅が大きいほど付着量が多くなる一方で、12月は体毛が長いほど付着量が多くなったとのこと。その理由としては、12月には植物が枯れることで結実部の高さが低くなり、種子が付着しやすい動物の種類や体の部位が変化したためと考えられるという。

研究チームは、植物種によっても種子の付着量に影響する動物側の要因が異なったことから、付着散布における種子の動物への付着量を決める要因としては、植物側の要因である植物種ごとの種子の構造の違いと、動物側の要因である動物種ごとの体毛の特性の双方が、各季節で影響していると考えられると結論付けている。

今回の研究成果は、これまで未知だった「付着散布における動植物間のネットワーク(種間関係)」の解明につながるといい、今後は動物の行動を考慮し、付着した種子がどのような場所で散布(脱落)するのかといった、一連の種子の散布過程の解明が期待されるとしている。

また植物種によっては、在来種であるタヌキより外来種のアライグマやハクビシンのほうが種子を多く散布している可能性が示唆されたことから、本来は生息していなかった外来種が果たしている現状の生態系での種子散布者としての役割の評価も、今後は検証すべき課題として考えられるとした。