京都大学(京大)、国立天文台(NAOJ)、大阪大学(阪大)の3者は3月2日、アルマ望遠鏡で超新星「SN2018ivc」の長期モニタリング観測を実施した結果、爆発からの電波発光が弱まった後、1年以上が経過した後にミリ波帯で再増光したことを観測したと共同で発表した。

また、同大質量星は連星系を成しており、爆発前の一生の末期に伴星からの連星相互作用の影響を受け、星の表面のガスを周囲に撒き散らした末に終焉を迎えたことがわかったことも併せて発表された。

同成果は、京大大学院 理学研究科の前田啓一准教授(現・教授)、阪大大学院 理学研究科の道山知成特任研究員(ALMA共同科学研究事業特任研究員)らの研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

太陽質量のおよそ8倍以上の大質量星は、一生の最期に超新星爆発を起こすことがよく知られている。しかし、その終盤にどのようにして爆発へと至るのかについては、未解明の部分もあり、現在の宇宙物理学の大きな研究対象の1つとなっている。

大質量星はその多くが連星系を成しており、その場合は伴星からどのような影響を受けるのかが、終焉の迎え方を決めるポイントとなるという。その相互作用として、伴星の重力の影響を受けて、大質量星の表面のガス(星周ガス)が剥ぎ取られ、連星系の外に撒き散らされることが考えられるというが、連星相互作用は短期間に発生するため、直接的に現場を観測することは非常に困難だった。

そこで研究チームは今回、超新星爆発で放射される電波に着目したという。超新星爆発により飛び散った残骸は、光速の10%にも達する高速度で周囲に膨張していく。これが、一生の末期において連星相互作用によって撒き散らされたガスと衝突することで、電波を放射する(シンクロトロン放射)。その電波放射強度や時間変化から逆算することで、ガスの性質を特定し、そのガスを放出した恒星の進化過程を調査することが可能だという。

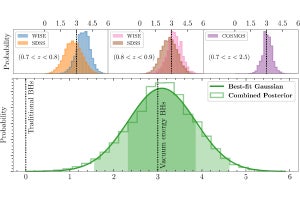

今回の研究では、くじら座の方向約4700万光年の距離にある渦巻銀河「M77」で発見された超新星「SN2018ivc」が出す電波が、数年にわたって観測された。そして、超新星爆発によるミリ波の放射は爆発から200日後には弱まっていたが、爆発から約1年後以上が経ってから"再増光"するという珍しい観測結果を得ることに成功したのである。