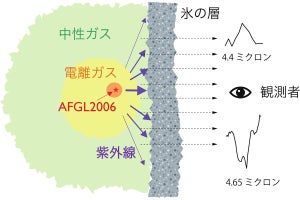

さらにリュウグウ試料の二次イオン質量分析計による測定では、非処理試料と不溶性残渣のどちらからも、D(重水素)および/または15Nに非常に富む領域と、非常に乏しい領域が検出された。Dおよび/または15Nに富む同位体組成は、-200℃以下の低温環境でのみ生じることから、今回の有機物は確かに地球外起源であること、同時に少なくともその一部は星間分子雲や原始惑星系円盤外側などの極低温環境で形成されたことが明らかとなった。

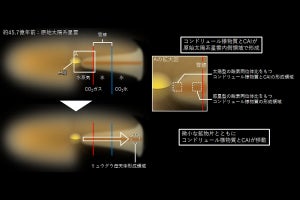

続いて、リュウグウの固体有機物の特徴と、炭素質(D型)小惑星由来とされる未分類のC2コンドライト「タギッシュレイク隕石」など、ほかの太陽系小天体の有機物との比較が行われた。その結果、原始惑星系円盤の初期段階で生成された、すべての始原小天体に共通の前駆物質が、C型やD型の小惑星で起こったような水との不均一な化学反応を母天体で経験し、化学的・同位体的に変化した結果、リュウグウの有機物が生じたことが考えられるとした。

また、試料の不溶性有機物を構成する炭素に対する窒素の原子比(N/C)はCIまたはCMコンドライトと似ていたが、タギッシュレイク隕石のN/Cの方がやや高く、81P/ウィルド2彗星塵、惑星間塵、南極微隕石のN/Cはさらに高いという相違が確認された。N/Cは母天体水質変成によって変化しにくいことが示されており、この違いは星間分子雲や原始惑星系円盤の段階で生じたものと考えられるという。

研究チームは、このような、C型のリュウグウ、D型小惑星、彗星との間で見出される有機物の化学組成、同位体組成、形態上の共通点と相違点は、原始惑星系円盤における前駆物質の連続性を示唆するものである可能性を考えているとする。

さらに、生命の構成成分とは一見無関係のように見える有機物が、微量なアミノ酸などと共に初期地球に大量に降り注ぎ、その後、さまざまな環境でさらなる化学進化を経て、生命材料として利用できる分子に変化していったことも考えられるとする。

実際に、CMコンドライト中の酸不溶性有機物を水と共に加熱した室内実験では、固体有機物の一部が熱水で分解され、多種の有機分子(可溶性有機分子)や揮発性分子が生成されることが報告済みだ。つまり、炭素質小惑星の固体有機物が種々の分子を生み出すリザーバーとしての役割を担い、ハビタブルな天体環境の形成に寄与した新たな可能性を導くものとした。