北海道大学(北大)は2月6日、先端半導体製造で必要とされている「EUV露光技術」において、高出力化に重要な役割を果たす光源プラズマの複雑な流れの構造を明らかにしたと発表した。

同成果は、北大大学院 工学研究院の富田健太郎准教授、大阪大学(阪大) レーザー科学研究所の西原功修博士(阪大名誉教授)、米・パデュー大学の砂原淳博士に加え、ギガフォトンの研究者らも参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

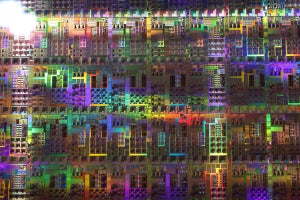

EUV露光技術は、TSMCやSamsung Electronicsなどの先端ロジック半導体を手掛ける半導体メーカーが採用している。その波長は13.5nmで、それまでのArFやKrF露光で用いられてきたレンズを組み合わせるのではなく、高度に磨かれた反射ミラーを組み合わせて光源から光がウェハまで届けられる。しかし、ミラーの反射率は高くないため、反射するごとに出力が減衰していってしまうため、ウェハに十分な光量を届けるためには、光源の高出力化が必要だが、その一方で必要とする電力も増加するため、低消費電力化と併せて現在も高スループットの実現に向け、その研究開発が続けられている。

ただし、EUVが光る原理は未解明なところがあり、その解明には、光源プラズマの温度や密度、プラズマの流れなどの基本的な物理量を計測する必要があるとされており、プラズマの制御のためにもそれらが重要とされている。しかしEUV光源プラズマは、直径0.5mmで20ナノ秒程度の寿命、かつ0.2kg/m3程度の密度、秒速10km以上の移動速度などといった特徴を有しているため、その計測は難しいとされており、これまでのEUV光源の開発は、それら基本的な物理量が不明のまま進められていたという。

そこで研究チームは、今回の研究にて、それらの計測を試みることにしたという。

EUV光源のプラズマを計測可能な手段として、レーザートムソン散乱(LTS)法がある。同手法は、外部からレーザーを入射し、プラズマとレーザーの相互作用で生じる散乱光を計測することで、非接触で高い空間・時間分解能が得られるというものだが、得られる散乱光が極めて微弱であることが課題で、EUV光源プラズマのLTS計測は技術的に不可能とされてきた。そこで今回は、6枚の「反射型回折格子」などからなる「差分散型回折格子分光器」を立案・作製することにしたという。