理化学研究所(理研)は12月14日、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を用いた赤外線観測により、分子雲中で形成途中の太陽型原始星を取り巻く微小な氷の化学的特徴を明らかにしたことを発表した。

同成果は、理研 開拓研究本部 坂井星・惑星形成研究室のヤン・ヤオルン研究員、同 坂井南美主任研究員のほか、海外の研究者も参加した全16名による国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

この20年間にわたる星間化学分野の進展により、太陽系で最も古い物質を含むと考えられている彗星や、誕生したばかりの原始星などから、地球の生命の誕生に必要な有機分子と同様の物質が検出されるようになってきた。それらの有機分子は、星の誕生の場である分子雲に含まれる塵の表面で水分子(氷)とともに作られたと推測されている。

このような塵の周囲で凍りついた有機分子を特定するには、赤外線分光法が有効とされており、理論計算や実験などで得られているデータと、実際の観測データを比較することで、その赤外光の吸収原因となる氷を特定し、そこに含まれる分子の組成を調べることが可能だという。

しかし従来の赤外線天文衛星では、原始星の周囲から有機分子を検出するには感度が不足していた。それに対し、JWSTは感度がこれまでの100倍に向上しており、氷に含まれるさまざまな有機分子も捉えることが可能となったほか、塵表面の氷だけでなく、一部のガス状の分子も十分な空間分解能で観測できる性能を有しているという。

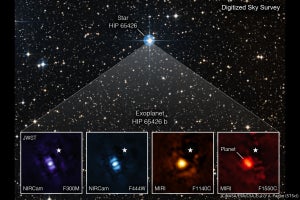

そこで研究チームは今回、JWSTを用いておおかみ座の方向、地球から約500光年の距離にある暗黒星雲「B228」において形成途中の太陽型原始星「IRAS15398-3359」の周りに存在するさまざまな分子を含む氷を、中間赤外線分光観測により調べることにしたという。