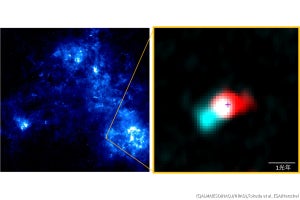

重力レンズ効果によって複数の像が観測される場合、異なる像からの光は異なる経路を通って地球に到達するため、到達時刻に時間差が生じる。重力レンズ質量モデルの計算から、観測された3個の超新星爆発の複数像は、それぞれ数日の時間差で地球に到達していたことが明らかにされた。

この時間差を利用することで、1枚の画像の観測から超新星爆発の明るさがどのように時間変化していたかを導き出すことが可能になるため、そうして得られた明るさの時間変化から、爆発から6時間後という、非常に初期の超新星爆発の姿を捉えていたことが明らかとなったという。

爆発初期の明るさと色の時間変化は、衝撃波が星の表面を通過したのち星が膨張し温度が低下する、衝撃冷却の時期の時間変化を観測したものと解釈でき、これにより親星の半径を精度よく予測することができるとする。解析の結果、親星の半径は太陽の約500倍(約3億5000万km)と見積もられ、親星は赤色巨星であることが確認された。初期の明るさと色の変化により、その親星の性質が明らかになった超新星爆発としては、これまでの記録を更新する最遠方の超新星爆発となるとする。

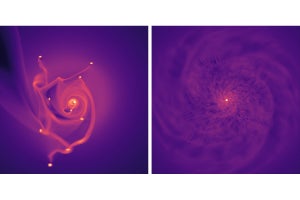

なお、研究チームでは、今回の研究手法をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や、チリに建設中で2023年から観測開始予定のベラルービン天文台の観測画像に適用すれば、遠方超新星の理解が進むことが期待されるとしているほか、重力レンズ効果を受けた遠方の超新星爆発の観測頻度から、宇宙の星形成史を調べることも可能となるとする。今回の発見に基づき、115億光年遠方までの超新星爆発頻度を観測的に求めた結果、遠方の宇宙でこれまで考えられていたよりも多くの超新星爆発が起こっており、星の形成が活発だったことも明らかになったとのことで、同様の手法を用いた将来的な観測により、宇宙初期から現在までの幅広い年代の星形成史の調査が期待されるとしている。