CePc2分子を金(111)表面上に昇華法によって薄膜形成した場合、下部のフタロシアニン配位子が金表面でフタロシアニン独自の安定構造を取ろうとする。もし上部のフタロシアニンが分子結晶で見られるθ=45度を保って積層した場合、立体障害が生じ配位子が衝突してしまう。このとき、分子はθ=45度からθ=0度に配位子を回転させてスリムになることで、高密度の薄膜を形成しようとし、同時に分子に磁性が生じるという。

-

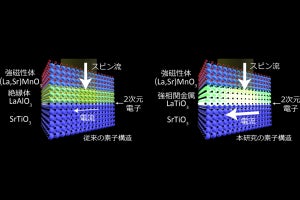

(a)金(111)とフタロシアニン分子が作る吸着構造。分子間には十分な間隔が得られており、エネルギー的に安定。(b)その上にθ=45度で上部のフタロシアニンを重ねた図。矢印で示されている部分で配位子が衝突する立体障害が生じている (出所:東北大プレスリリースPDF)

この自動的な分子の内部構造変化は、今回の研究において、実験的に走査トンネル顕微鏡を用いて観測され、また局所的な磁性の発生もトンネル分光により「近藤状態」を検知することで確認されたとする。

磁場の制御にはさまざまな提案がなされてきたが、機械的な「曲げる」という単純な動作で磁場が変化することは、ほとんど利用されていないという。

ただし局所的な曲がりの制御は、同じ二次元物質のグラフェンでは、「グラフェン・オリガミ」という研究テーマとしてすでに盛んに行われているという。直接的には、走査プローブ顕微鏡の探針でグラフェンシートをナノメートルスケールで切り、片方を持ち上げて折りたたむ実験はすでに示されているとするほか、短冊状の原子層である「ナノリボン」の片方にのみ電場を印加して、静電力で機械的な曲げを生じさせる手法も議論されているという。

-

(左上)CePc2分子の重ね合わせθ=45度では立体障害が生じるため分子が自己組織化的にθ=0度に回転した模式図。(左下)金(111)表面上に整列した1層目のCePc2分子。異なるバイアス電位、((a)Vs=-100mVおよび(b)Vs=-800mV)が用いられており、(a)において内部構造が鮮明に観察される。黄色の線で示されているように、すべての分子が同じ方向を向いていることから、θ=0度に分子内部構造が回転していることがわかる。(右)CePc2分子1層目(θ=0度)と2層目(θ=45度)で取得された近藤状態。前者の場合でのみピークが観察されており、次が存在することが示されている (出所:東北大プレスリリースPDF)

加えて、光などの刺激で分子の形状が変化することも広く利用されている。それらと組み合わせることで、ナノスケールの原子層材料での一般的な磁場制御手法に発展することが考えられると研究チームでは説明している。

なお、薄膜中の分子の充填率変化で分子構造の変化が生じ、磁性を制御する手法について研究チームでは、今後スピン制御と情報伝達を結びつけるスピントロニクス材料の局所磁性制御法として情報処理やセンサ応用が期待されるとしている。