高エネルギー加速器研究機構(KEK)とJ-PARCセンターは10月6日、理論上で水素は、熱平衡状態で正イオン、負イオンいずれか一方の状態しか取れないことが予想される一方で、実験的には多くの材料中で中性状態が確認されているという数十年来の謎に対し、過去半世紀にわたり蓄積された酸化物半導体中の素粒子「ミュオン」(=水素の同位体と見なせる)の研究結果を精査することにより、このような中性状態が正イオン状態と対になって観測される、というこれまで見過ごされてきた事実に注目し、両者を理論的に予想される準安定なアクセプター状態とドナー状態の対に対応すると解釈することで、ほぼすべての実験結果を体系的に説明できるモデルを構築することに成功したと発表した。

同成果は、KEK 物質構造科学研究所 ミュオン科学研究系の門野良典特別教授、同・平石雅俊特任助教(研究当時)、同・岡部博孝特任助教(研究当時)、同・幸田章宏准教授、東京工業大学の細野秀雄特命教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、「Journal of Applied P水素ysics」に掲載された。

水素はさまざまな材料中に不純物として潜り込み、たとえば鉄の水素脆性のように、その材料の性質を大きく左右してしまうことが知られている。ただし、水素を含む複合欠陥については、すでにさまざまな実験手法で解析が行われ、その局所構造が解明されつつある。

しかしその一方で、もう1つの重要な問題である水素自身の不純物としての性質については、依然として未解明の部分が残されているという。製造プロセスなどで取り込まれるような微量の水素は、多くの場合、結晶格子の間に孤立して存在すると考えられており、そのような孤立した水素の挙動を理解することは、実用上だけでなく水素が関与する半導体材料の電気活性全体を理解するための基礎的な学理という意味でも重要だとされてきた。しかし、実際の材料中では孤立した水素の相対的な存在量は少なく、それを直接的に観測する手法も限られていたとする。

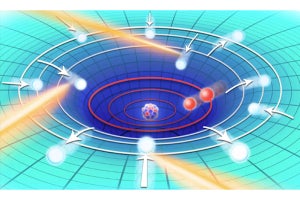

このような背景の下、孤立水素について実験的に情報を得られる数少ない手段として応用されてきたのが、ミュオンを使う手法だという。ミュオンは陽子の1/9、電子の206倍の質量を持ち、物質との相互作用(化学的性質)という意味では水素の軽い放射性同位体と見なすことができる。つまり、疑水素として扱うことが可能だという(以降、疑水素としてのミュオンを「Mu」と表記)。材料中に注入・停止したMuの状態は、ベータ崩壊を用いるミュオンスピン回転(μSR)法により高感度で検出できるので、Muを孤立水素の実験的なシミュレーターとして使うことができる。このような目的の下、過去半世紀余りにわたって、酸化物絶縁体・半導体中におけるMuの状態についての研究が蓄積されてきたという。

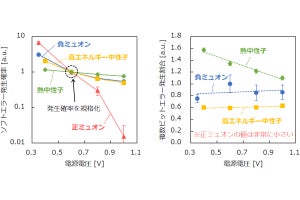

ところが、これらの実験で観測されたMuの状態は、孤立水素についての理論(密度汎関数理論に基づく第一原理計算)で予想される状態と、必ずしも一致しないことが以前から知られていた。近年の計算科学の進歩で理論予想の精度が向上するにつれ、この不一致は基本的な問題としてますます顕在化しているという。

具体的には、孤立水素は正イオン(H+)、負イオン(H-)いずれか一方の状態しか取れないことが理論的に予想される一方で、実験的には多くの酸化物材料中で中性状態のMu(Mu0)が確認されており、中性状態の水素(H0)が観測された例も散見される。それにもかかわらず、これら中性状態の起源は謎のままだったとする。

そこで研究チームは今回、これまでに水素についての第一原理計算が行われた酸化物を中心に、Mu/水素の実験結果について実験の状況などを含め詳細な再検討を行うことにしたという。