具体的には、電圧2.4Vを得るために電圧昇圧回路を用いることを前提に、出力密度を向上させる必要があることから、高電圧化と低電気抵抗化の両立が重要視されたとするほか、有機材料の軽量さを活かすため、市販ボタン電池の重量である6g以下を目指すことにしたとする。

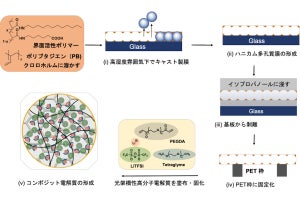

出力密度40μW/cm2の有機熱電素子(積層数100枚、縦22mm×横22mm×幅5mm、重さ5g)では、製膜時の均一性を優先してPEDOT/PSSの1枚当たりの膜厚を50μmとされていた。出力電圧は枚数(直列数)で決まるので、同じ大きさ(積層幅)で電圧を大きくするため、1枚当たりの膜厚を薄くして枚数を増やすことが考えられた。

しかし課題は、薄くすると1枚当たりの電気抵抗が増え、積層枚数を増やすと素子全体の電気抵抗が増える点で、今回の研究では、電圧と電気抵抗が膜厚でどのように変化するかが計算された結果、膜厚20μmで出力密度が最大となり、幅5mmでの出力密度は46μW/cm2と予想された。

実際に、キャスト法で作製したPEDOT/PSS膜を重ねて圧着し、膜厚20μmのPEDOT/PSS素子を作製。出力密度を計測したところ、予想を上回り、電圧昇圧回路の動作に十二分な72μW/cm2を達成したという。

さらに電気特性の調査から、膜の電気抵抗が、予想に反して小さいことが判明。薄膜の結晶構造が、PEDOT/PSSの結晶間隔が狭まっていることが理由であることも判明したとする。PEDOT/PSSは、電気伝導部分(PEDOT)と絶縁部分(PSS)からなるが、圧縮で結晶間隔が狭まったことでPEDOT同士が近接し、電気が通りやすくなったことが推測されたとする。

研究チームでは、同素子を用いて、直列50枚のユニットを4つ並列につなげる構造を採用し、積層合計枚数を200枚としつつ、電気抵抗を11Ωに抑えることに成功。サイズは縦22mm×横22mm×幅6mm、重量は5gと、従来から変動なしを実現した。

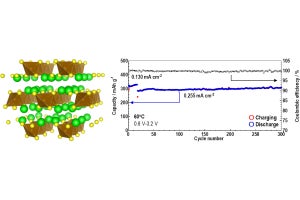

同素子を用いて、高温側の温度(熱源温度)を100℃として市販LIBの充電試験が行われたところ、充電開始後、電池出力電圧は速やかに上昇し、3時間で定格電圧2.4Vに到達。その後、時間が経過しても電圧がほぼ一定値であることから充電されていることが確認されたという。また、連続使用試験を3カ月間行い、出力値が定時観測によって同じであることから、同素子の充電性能が低下しないことも確認されたとする。

さらに使用した電圧昇圧回路は、同素子においては高温端温度60℃以上で稼働し、理論計算によれば、充電時間は80℃の熱源では出力電圧約50mVで60時間、60℃では出力電圧約30mVで100時間の見込みとされた。

同素子に利用できる熱源としては、自動車や工場内の配管、加熱調理機や給湯器、夏の農業用ハウス表面や太陽電池パネル、冬の暖房機器などが考えられると研究チームでは説明するほか、温度差があればよく、寒い地域の建物内外の温度差も利用できるとしている。

なお、今後については、薄膜化および積層技術をさらに進化させ、有機熱電素子による充電完了時間を短縮することを目指すとしているほか、さらなる軽量化も進め、容量の大きい市販のコイン型電池を充電できる、あるいは市販のコイン型電池のすべてを代替できる有機熱電素子の開発を目指すとしている。