東京大学(東大)は9月16日、絶対零度に近い絶対温度0.06K(-273.09℃)という極低温環境において、新開発の中赤外光を用いる「吸収イメージング法」により、希釈冷凍機中に保持された結晶の3次元トラップ中に生じた、巨視的な量子現象である励起子「ボース・アインシュタイン凝縮体」(BEC)を直接可視化して観測することに成功し、観測された凝縮体は、従来の理論の予想とは異なる特異な振る舞いを示すことが見出されたと発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科の森田悠介助教、同・大学院 工学系研究科 附属光量子科学研究センターの吉岡孝高准教授、同・大学院 理学系研究科の五神真教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

ボース・アインシュタイン凝縮は、「量子統計性」という量子論の原理の自然な帰結として、低温高密度で同種のボース粒子群(光子やグルーオンなど、素粒子間の相互作用を媒介するゲージ粒子や、ヒッグス粒子などのこと)が単一の状態に凝縮する現象のことであり、相互作用なしで生じる相転移という点が特徴とされている。

生じる凝縮体は、マクロでありながら量子性を示すことから、それを人工的に生成して制御することは、量子コンピュータなどの量子技術への応用の観点から重要視されている。中でも、バルク半導体中における励起子のボース・アインシュタイン凝縮は、60年前に理論的に予言されたものの、いまだに観測されておらず、現代物理学の長年の懸案だったとする。

このような背景のもと、20年以上にわたる研究によって、その未解決問題の解決に迫っているのが研究チームであり、これまで、さまざまな工夫の末に「緩和爆発」と呼ばれる現象を観測し、BEC転移が起きたことを捉えることに成功している。しかし、凝縮体は緩和爆発ですぐに失われてしまうため、凝縮体そのものを直接捉えることは実現できておらず、課題として残されていたという。

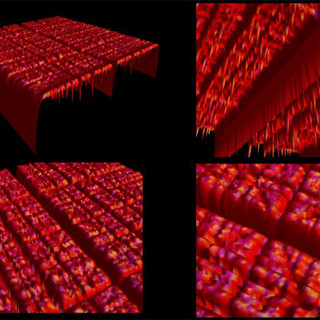

そこで今回は、これまでの知見をもとに、凝縮体を安定に観測するための条件を洗い出し、実験法を再設計することから始めることにしたという。まず、ヘリウム3冷凍機から希釈冷凍機へと切り替え、これまでの0.08Kという極低温条件での実験から、さらに0.02K低い低温環境を用いること、ならびに励起子の密度や温度を定量的に計測することを目的に、従来の発光測定に加え、中赤外領域に共鳴を持つ励起子の内部遷移を測定することに利用することにしたとする。

研究チームによれば、本来の励起子が持つ空間的な広がりよりもさらに極めて小さい、10μm以下という領域に多数の励起子が分布している信号を捉えることができれば、それこそがBECの条件を満たしたときにのみ現れる励起子の凝縮体だという。