加えて、旋廻中心の位置の分布を調べることにより、摩擦は直観的に感じられる通りにストーン後部よりも進行方向側の前部の方が強いということも確認されたという。単に動きを観察しただけでなく、進行方向の動きと自転のエネルギー、角運動量が保存されていることも確認され、正しく物理現象を観測したという信憑性の高さも確認できたとする。

旋廻説は仮説というよりも力学の結果であり、偏向効果への貢献度は不明ながら、定性的にはそれ自身の正しさは議論の余地はないという。均質な表面同士の間における連続的な摩擦力を出発点に据えずに離散的な摩擦を考えるこの立場に、当初から唱えられてきた左右非対称性を付け加えることで、ストーンの偏向は自然に理解できるようになるとする。

今回の研究では、摩擦力は本来基礎的な概念ではなく、粗視化された二次的な統計量であると意識することで、この問題の理解を進めることができたという。非保存力として知られる摩擦力が関与する現象では、力学的エネルギーが保存しないことになってしまうこともそのような一例だという。

この考え方はカーリングに留まらず、本来は便宜的に導入された概念をいつの間にか原理に格上げしてしまって混乱を引き起こすことになるという、科学でしばしば見られる過ちへの教訓となるとする。カーリングが世紀の謎となって解決が異常に遅れた原因の多くは、ここにあると村田教授は考えているという。

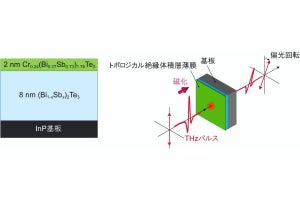

村田教授は、本来はスポーツ科学ではなく素粒子・原子核と重力の物理学が専門とのことで、近年は、核スピン偏極を利用し、時間反転対称性についての研究を進めているという。時間反転対称性は、素粒子反応などのミクロの物理法則では基本的にほぼ成り立つ一方で、マクロでは有名なエントロピーの法則によって過去から未来へ向けての「時間の矢」が出現すると一般的には考えられているが、万人が納得しているとはいい難いのが現状とされている。しかし、エントロピーはあくまでマクロな統計量であり、今回のカーリングの研究で得られた普遍的な教訓が、ここでも考えを整理するのに役立つのではないかと村田教授は今後に期待しているとする。

なお今回の研究では、連続的ではなく離散的に形成された摩擦支点の回りにおける旋廻が、左右非対称な頻度で生じることから、ストーン石の偏向は定性的に説明しうることがデータに基づいて示されたほか、ブラシを使うことによって曲がり具合を制御しうる根拠や、点数を左右しうる、停止直前の偶発的な大きな旋廻の仕組みなど、カーリングの競技者にも新たな視点を提供できるものと期待できるとしている。