クォークには1世代2種類ずつ合計3世代6種類があり、陽子は最も軽くて安定な第1世代のアップ(u)クォーク2個と同じく第1世代のダウン(d)クォーク1個から、そして中性子はuクォーク1個とdクォーク2個から成り立っている。核子同士が接近した際の斥力には、これらクォークが大きく関わっていると考えられている。

クォークは、自然界に存在する4つの力のうち、「強い力(強い相互作用)」によって核子などのハドロン(バリオンに中間子を加えた複合粒子のグループ)内に閉じ込められている。陽子や中性子内にある3つのクォークの種類をほかのクォークに取り替えた場合のさまざまなバリオン粒子においても、この強い力はもちろん働く。そのことから、クォークの種類を変更した陽子や中性子とは異なるバリオン粒子を調べることが、今回のような研究では重要となるという。

クォークは後ろの世代に行くほど質量が大きくなって不安定になるため、今回の研究では第2世代の1つで、6種類のうちでは3番目に軽いsクォークが利用された。uクォークやdクォークをsクォークに変更した場合、以下のように大別してΣと「Ξ(グザイ)」の2種類の粒子となる。さらに、電荷の違いを考慮すると、合計5種類あり、これらはまとめて、「ストレンジバリオン」または「ハイペロン」などと呼ばれている。

核子(参考)

- 陽子:uud

- 中性子:udd

Σ粒子の仲間

- Σ+:uus

- Σ0=Λ(ラムダ):uds

- Σ-:dds

Ξ粒子の仲間

- Ξ0:uss

- Ξ-:dss

なお、こうしてバリオン内のクォークの種類を変化させると、近距離における力の振る舞いが大きく変わることが理論的に予想されていた。たとえば、核子同士の場合は中~遠距離は引力で近距離は斥力であることされるが、これがΣ+と陽子の間だと、離れるほど弱くなるものの、近距離から遠距離まですべて斥力となってしまうと考えられている。

-

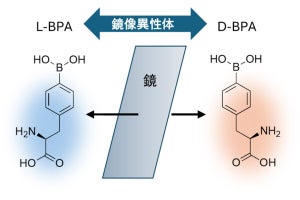

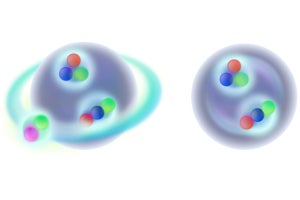

3つのクォークから構成されるバリオンをクォークの種類で分類したもの。陽子と中性子は、u/dクォークの2種類から構成される。sクォークを含む粒子をΣ粒子とグザイ粒子は、ストレンジバリオン(ハイペロン)と呼ばれる (c) 三輪浩司氏 (出所:東北大配付資料)

このように、クォークによる力の全貌を把握するには、u/dクォークで構成される核子間に働く核力だけでなく、sクォークを含んだストレンジバリオンと核子の間の力にまで拡張して調べることが重要だという。そして、この「拡張された核力」を調べることで、クォーク間に働く力を知ることが可能になるとする。

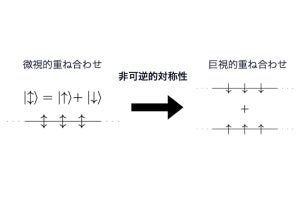

Σ+と陽子との間に働くと予想される強い斥力を作る要因は、クォークにおける「パウリの排他原理」と考えられている。同原理は、「2つ以上のフェルミ粒子(クォーク、電子、ニュートリノなど、1/2の大きさのスピンを持つ粒子のことで、クォークの複合粒子である核子も含まれる)は、同一の量子状態を取ることが許されない」というもので、量子状態とは、クォークの種類、スピン、「カラー」のことである。

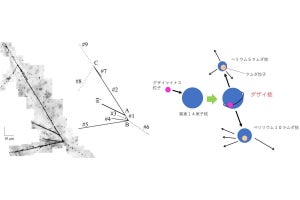

しかし、この斥力の強さなどの実験的な情報は現在までのところまったくなかったという。それは、陽子などのバリオン単体では、クォークのパウリの排他原理が起きないようにできているためであり、そのため複数の粒子を重ね合わせた際に初めてその効果が現れることになる。特に、Σ+と陽子とを散乱(衝突)させ瞬間的に重ね合わせることで、このクォークのパウリの排他原理による斥力を調べることが可能となるという。

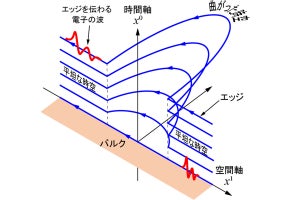

その理由は、散乱させた2つの粒子内に含まれる、計4つのuクォークのスピンの向きをそろえられるためで、それには、クォークの「カラー」と呼ばれる3つの自由度(赤・青・緑)を考慮することが重要となる。カラーとは光の三原色の性質をモチーフにしており、赤・青・緑が重なった場合などの白色となったときに安定となることが表されている(クォークを含むバリオンや中間子は、全体として白色状態)。クォークは白色で安定している必要があり、そのため、クォーク(および反クォーク)は、単独で取り出すことができず、それが「クォークの閉じ込め」といわれるものである。

このクォークのカラーを考慮してΣ+と陽子を散乱させると、2つのuクォークのスピンとカラーを同じ状態にすることができる。これは、パウリの排他原理に反することになる。そのためどちらか片方のuクォークはエネルギー状態を上げざるを得ず、これが結果として強い斥力として見えることになるという。

なお、わざわざΣ+と陽子を散乱させずとも、2つの陽子を散乱させても同様の結果を得られそうな気がするが、その場合は、2つの陽子自体が同じスピン状態となるため、陽子(バリオン)レベルでのパウリの排他原理で禁止された状態になってしまい、クォークレベルでの同原理の寄与を確認することはできないという。 それに対し、Σ+と陽子であればバリオンとしては異なる粒子であるため、バリオンレベルではなく、クォークレベルでのパウリの排他原理の寄与を調べられることとなる。このように、核力では見ることができなかったクォークの相互作用への効果が、ストレンジバリオンを用いることで見えてくることとなる。

しかしながら、これまでなぜΣ+と陽子の散乱実験が行われてこなかったのか。それは、sクォークを含むΣ+の寿命が、約1cm飛行するだけで崩壊してしまうほど非常に短命だからだという。そのためΣ+と陽子の散乱を測定することは極めて難しく、これまでもわずかな回数の散乱現象しか測定されていなかったという。