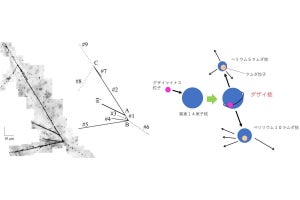

東北大学は9月2日、京都大学(京大)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、日本原子力研究開発機構(原子力機構)、J-PARCセンターの4者と共同で、「クォーク間の『芯』をとらえた - 物質が安定して存在できる理由の理解に貢献 -」と題した記者説明会を実施。同・大学大学院 理学研究科 地球物理学専攻の三輪浩司准教授(高エネルギー加速器研究機構(KEK) 特別准教授兼任)による説明が実施された。

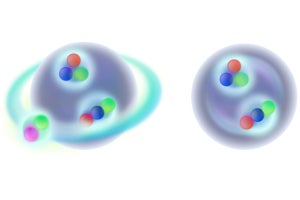

説明会では、国際共同実験E40グループにより、ストレンジ(s)クォークを持つバリオン粒子である「Σ(シグマ)+」粒子と陽子を散乱(衝突)させての「散乱微分断面積」が、高精度で特定されたこと、陽子同士の場合では引力として働く0.6fmの距離でも、Σ+と陽子の場合は量子同士を反発させる斥力が働くことが明らかになったことなどが解説された。

今回の成果は、記者説明を行った三輪准教授を実験責任者とし、論文筆頭著者の京大大学院 理学研究科 物理学専攻の七村拓野大学院生(原子力研究機構にも所属)に加え、KEKの本多良太郎准教授、原子力機構 先端基礎研究センターの山本剛史研究員ら、合計14機関に所属する総勢71名の研究者が参加した国際共同実験E40グループによるもの。詳細は、日本物理学会が刊行する理論と実験の両物理を扱う欧文オープンアクセスジャーナル「Progress of Theoretical and Experimental Physics」に掲載された。

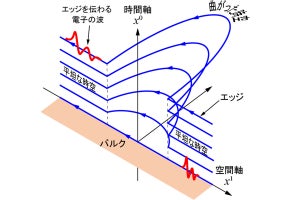

原子核を構成する陽子と中性子は「核子」と呼ばれ、その間に働く「核力」は、核子同士の距離によって引力にもなり斥力(反発力)にもなる。核子同士の距離が1~2fm強の中間距離から遠距離の場合は、引力となる(厳密には中間距離では強い引力、遠距離では弱い引力)。これは、日本人初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹博士が存在を予見した「パイ中間子」をはじめとする中間子が取り持つ力によるものである。

一方、核子同士が重なるぐらいの1fmを下回る近距離となってくると、引力から力が働かないところを経て斥力へと変化することがわかっている。そして斥力は、核子同士の距離が縮まれば縮まるほど急激に強くなっていく。

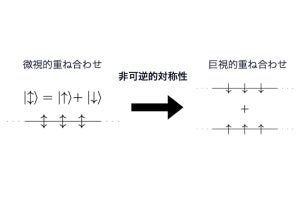

このつかず離れず一定の距離を保つのに適した形で引力と斥力のバランスが取れているお陰で、原子核は自身の引力で潰れてしまうこともなければ、離れていってしまうこともなく安定して存在できるとされている。しかし、核力がなぜ近距離になると引力からスイッチして強い斥力を生じるのか、その起源は今もってわかっていない。

この核力の謎を解き明かすためには、核子をより詳しく調べる必要がある。核子を調べるということは、陽子と中性子を形作るクォークの研究を進める必要がある。