東京大学(東大)、名古屋大学(名大)、信州大学(信大)、東京理科大学(理科大)の4者は8月25日、ビッグバンで誕生した直後は中性だった水素などのガスが、それから数億年後に誕生した第1世代の恒星「ファーストスター」などの影響で電離された「宇宙再電離」の進行具合が場所によって異なる原因を探るため、すばる望遠鏡を用いて再電離の進行の遅い領域・早い領域を観測したところ、進行の早い領域では銀河密度が高く、逆に進行の遅い領域では銀河密度が低いことがわかったと発表した。

また、その結果をシミュレーションと比較し、周囲の紫外線の強さのゆらぎが再電離の進行の非一様性の原因であると結論づけたことも併せて発表された。

同成果は、東大大学院 理学系研究科 天文学専攻の石本梨花子大学院生、同・柏川伸成教授、名大大学院 高等研究院/同・大学院 理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻の柏野大地特任助教、信大 全学教育機構 自然科学教育部門の三澤透教授、理科大 教養教育研究院の大越克也教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立天文学会が刊行する天文学術誌「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society」に掲載された。

我々の宇宙の物質は、ビッグバンから間もない頃は非常に高温のため、原子核が電子を捉えられず、電離した(プラズマ)状態だったが、38万年ほど経つと、宇宙膨張によって温度が下がって原子核が電子を捉えられるようになり、宇宙誕生から数億年後に、第1世代の恒星であるファーストスターをはじめとする恒星が輝き出し、その強力な光によって再び電離されることとなったとされている。

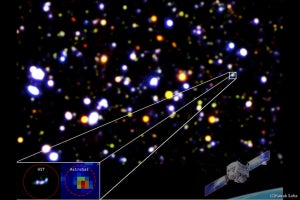

これが、宇宙再電離と言われるものとなるが、その詳細な過程や原因はいまだ謎が多い。そこで遠方宇宙の複数のクェーサーのスペクトルを利用し、それらクェーサーと地球との間に漂う中性ガスの量、いい換えれば宇宙の透明度が調べられた。その結果、再電離が宇宙全体で一様に進行したわけではないことが明らかになってきた。

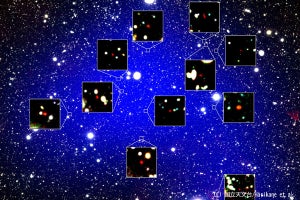

ガスの密度ゆらぎだけでは、この空間的な非一様性を説明できないことが指摘されており、その原因として、「紫外線輻射場のゆらぎ」と「銀河間ガスの温度ゆらぎ」という2つの仮説が唱えられており、紫外線輻射場のゆらぎが原因の場合、再電離が進行している領域ほど銀河が多いことが予測されており、温度のゆらぎが原因の場合は、反対に、再電離が進行している領域ほど銀河が少ないことが予測されている。

つまり、再電離の進行具合が極端な領域における銀河の数を調べれば、再電離の非一様性の原因を特定できることになる。先行研究もあったが、対象は2領域と少なかったため、研究チームは今回、すでに観測されているクェーサースペクトルを用いて、赤方偏移が5.7、約128億年前の時代を調べることにしたという。その中から、再電離の進行が極端に遅い領域と早い領域の計3領域を狙って、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「ハイパーシュプリームカム」(HSC)を用いた撮像観測が行われた。