東北大学と日本原子力研究開発機構(JAEA)は8月18日、ナノ磁石の「磁気エネルギー地形」を実験的に測定することに成功したと発表した。

同成果は、東北大 電気通信研究所の舩津拓也大学院生(研究当時)、同・金井駿助教、同・深見俊輔教授、同・大野英男教授(現・東北大総長)、原子力機構の家田淳一研究主幹らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

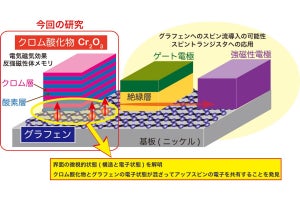

これまでナノ磁石の研究は、エネルギー障壁を十分に大きく設計する不揮発性情報記憶媒体としての応用が主だった。しかし近年では、エネルギー障壁を意図的に下げ、熱によって確率的に磁化反転を引き起こす超常磁性体を利用した、「確率論的コンピュータ」の実現も期待されている。

確率論的コンピュータは量子コンピュータとはまた異なるが、自然現象を効率良く再現するための非古典コンピュータの一種である。古典コンピュータが苦手とする最適化問題などを、室温で効率的に解けるものと期待されており、その原理実証や高速化に向けた素子技術の開発が続けられている。

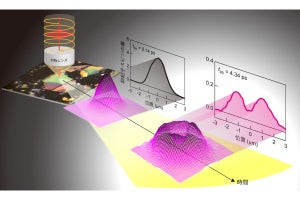

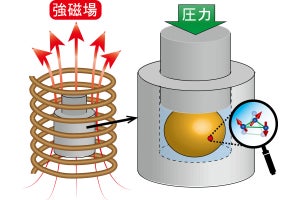

研究チームは今回、電気通信研究所附属ナノ・スピン実験施設の設備を用いて、ナノスケールの超常磁性磁気トンネル接合を作製し、磁場と電流下にあるナノ磁石の磁気エネルギー形状を実験的に明らかにすることにしたという。

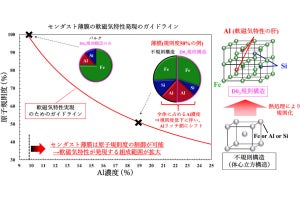

磁場と電流による磁化反転では、それぞれエネルギー障壁が異なり、これは磁化に印加される力の方向が異なることに起因する。磁場や電流が印加された際の磁気エネルギーの形状の候補として、2種類のモデルが理論的に提案されていた。

これらは、「反転指数」と呼ばれる1つの変数で区別することが可能で、反転指数が2のときには、磁化が垂直下向きと上向きのときにエネルギーが極小となる。指数が1.5のときには、完全な垂直下向きから少し傾いた方向のときと、完全に下を向いたときにエネルギーが極小となる。

反転指数が磁気エネルギー形状へ与える影響はわずかに感じられるかもしれないが、指数の違いが磁性体メモリ素子における反転磁場や反転電流、確率論的コンピューティングにおける制御電流を「指数関数的に」支配するため、この違いは応用上非常に重要だという。

HDDやMRAMが実用化されている一方で、反転指数の測定が極めて困難であることに起因して、実験的にこの指数を決めた例はないという。つまり、これまで反転指数に対する統一的理解がなされていなかったのである。