愛媛大学は6月8日、アルツハイマー病(AD)などの原因とされるアミロイドの毒性機構の一端を、インスリンアミロイドをモデルにした研究で明らかにしたと発表した。

同成果は、愛媛大大学院 理工学研究科(理学系)の森若子大学院生(研究当時)、同・大学院 医学系研究科の川上良介准教授、高知大学 教育研究部 総合科学系の仁子陽輔助教、日本電子 アプリケーション統括室の春田知洋氏、愛媛大大学院 医学系研究科の今村健志教授、筑波大学大学院 理工情報生命学術院の白木賢太郎教授、愛媛大大学院 理工学研究科(理学系)の座古保教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

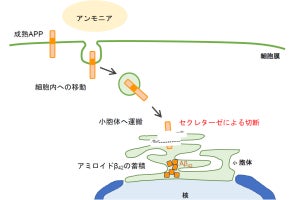

アミロイドは、構造が壊れたタンパク質が自己集合することで形成されるタンパク質凝集体であり、毒性を有し、ADなどのさまざまな疾病の原因になっている。アミロイドを形成しやすいタンパク質の1つにインスリンがあり、アミロイドモデルとしてよく用いられている。

これまでに研究チームは、インスリンが毒性や構造の異なる2種のアミロイドを形成することを明らかにしてきた。そこで今回は、同じタンパク質から形成される、これら2つのアミロイドの形成そのものについて詳細に検討することで、アミロイド毒性の謎に迫れるのではと考察したという。

今回はまず、アミロイドの毒性と液液相分離現象の関連を調べることにしたとする。液液相分離(LLPS)は、タンパク質が集合し、液滴を形成する現象を示す。液滴内ではタンパク質が高濃度で存在しており、近年、生体内での重要な生命現象(遺伝子転写、タンパク質への翻訳など)において、重要な役割を果たすことが明らかになっているほか、液滴内ではアミロイドの形成が行われていることも示されている。