具体的には、これまで化学計算や詳しい実験の結果から、「H2O分子のエネルギーとライマン・アルファ光子のエネルギーを加えた値」は、「水素分子(H2)と酸素原子が別々に存在する場合のエネルギー」よりも大きいことがわかっていたとする。そのため、H2Oはライマン・アルファ光子によって水素分子と酸素原子に解離すると、余ったエネルギー(ライマン・アルファ光子のエネルギーから解離に必要なエネルギーを引いた残り)が、運動エネルギーとなって分子や原子の動きを激しくさせる(活発化させる)と考えられてきたという。

-

今回の研究の概要。彗星核から放出されたH2O分子は、太陽紫外線により解離することで酸素原子が作られ、このときに作られた酸素原子が赤または緑のオーロラ輝線を発光する (C)京都産業大学 (出所:京産大Webサイト)

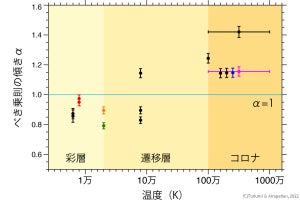

その場合、赤色輝線を発する酸素原子(1D状態)を作る反応よりも、緑色輝線を発する酸素原子(1S状態)を作る反応の方が、余剰エネルギーは少なくて済む(そのために輝線の波長幅が狭くなる)と考えられてきたという。

そうした中、2021年に海外の研究成果として、実験室でH2O分子の光解離によって酸素原子の緑色輝線発光を生じさせた場合、水素分子が大きな振動を示すことが発見された。その研究者は、その発見に対して宇宙空間における水素分子ガスの赤外線振動発光に関連付けて考察していたが、河北台長らは、その実験結果が彗星科学における問題の解決にも応用できることに気がついたという。

そして、その海外の実験結果について、彗星科学の視点から詳細な検討が実施されたところ、従来の考えとは異なり「ライマン・アルファ光子では緑色輝線を発する酸素原子(1S状態)がほとんど作られない」ことが判明したほか、この事実に基づいて光解離反応に関する詳細な計算を実施したところ、太陽光による光解離反応率(反応の起きやすさ)や、同反応によって生じる余剰エネルギーが求められたところ、これまで彗星で観測された「緑色輝線と赤色輝線の強度比」および「緑色輝線、赤色輝線の波長幅」を矛盾なく説明し得るという結果が得られたという。

この成果は、彗星におけるオーロラ輝線発光の起源が提案されて以来、長らく彗星研究者を悩ませてきた酸素原子オーロラ輝線幅の矛盾を解消するものであり、研究チームでは、酸素原子オーロラ輝線は主な起源がH2O分子の光解離だが、CO2の光解離によって生成される酸素原子もオーロラ輝線を発光するが、H2Oの場合と比べて「緑色輝線と赤色輝線の強度比」および「緑色輝線、赤色輝線の波長幅」が異なるため、実際にはH2Oの寄与とCO2の寄与が一定の比率で混ざっている形であり、観測された輝線強度比や輝線幅から、彗星におけるCO2とH2Oの混合比を精度よく求めることが可能になるとしている。

なお、CO2ガスの輝線は地上から直接観測できないため、今後、同手法を活用してさまざまな彗星の氷成分比が求められることで、太陽系が誕生した頃の物質成分や温度を知る手がかりとなると研究チームでは説明している。