DBTの開発の大元はロボット開発にあり

エイシングは、機械制御に特化したエッジAIをアルゴリズムをゼロベースから開発している早稲田大学発のベンチャー。CEOの出澤純一氏はWABOTの開発で知られる加藤一郎先生の流れを汲むロボット工学系の研究を行ってきた経緯もあり、機械制御とAIの両方でのプロと言える。

そんな同社が手掛けるDBTと昨今流行のディープラーニングとの大きな違いは、というと、ディープラーニングは、学習はGPUやFPGAを大量に積んだデータセンターで、推論はそのアルゴリズムを搭載したエッジデバイスで、という流れだが、DBTは、学習も推論もエッジデバイスで行う、ということである。

かといって、ディープラーニングとDBTが全面的に競合するAI技術かといえば、画像処理などを得意とするディープラーニングに対して、DBTは制御機器の内部信号の処理などを得意とするため、目的も毛色も異なっていると言える。

DBTの特徴は、こうした学習も推論もエッジデバイスで実現できるという点に尽きるが、「Raspberry Pi3を使った試験ではマイクロ秒オーダーで推論処理ができることを確認している」(出澤氏)と、その軽量さと学習の速さなども特徴と言える。また、専門家によるチューニングが不要で、自身が現場で得たデータを基に学習をしていき、賢くなっていけるため、そうしたメンテンナンスコストといった面でも負荷を軽減することができることも特徴となっている。

オムロンとの共同研究では、産業機器のリアルタイム処理をコントローラに搭載したAIで実現する、という前提に基づき、銃らのDBTの半分以下のメモリ使用量とする省メモリ化、さらなる処理の高速化、これらを実現しつつリアルタイム性を維持、そして耐タンパ性といったセキュリティの確保といった要件を踏まえた開発が進められ、ようやく上述のような成果が見えてきたという。

動的に変化を把握して最適な状況に進化するエッジAI

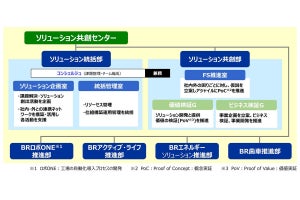

エイシングとしては、DBTの提供を3種類の形態で行っているという。1つ目が同社のクラウド環境に接続して利用する開発向けSDKとしての提供。もう1つが、XlinxのZynq 7020などのCortex-AシリーズのCPUコアが搭載されたチップを組み込んだボードとしての提供。そして今回オムロンと行ったような共同開発を経てのライセンス供与による提供となる。

Raspberry Pi3でも十分な性能を出せるが、Zynqなどのより高性能はチップを搭載したボードを提供するという点について出澤氏は、「ArmのTrustZoneにIPを入れて提供することで、技術の流出を防ぐため」と説明。今後は、Cortex-MなどのほかのArmコアや、RISC-Vを使いたいというニーズに対応するためのCPUコアを搭載していないFPGAへの対応なども進めていく計画だとする。

「さまざまな機器の個体差をもとにした適切な補正はその場その場でやるしかないので、DBTでしかできない。経年劣化の補正を動的にできれば、より高い精度での補正ができ、メンテナンス期間を延ばすことにもつながる」と出澤氏は、産業機器を中心とした分野での今後のDBT活用に期待を寄せる。一方のオムロンとしても、、今回のパートナーシップを契機に、センサやFA機器、安全機器など、これまで培ってきたハードウェアのノウハウとエッジAIを組み合わせることができるようになり、より高性能な制御機器用カスタマイズAIエンジンの提供が可能になるとの期待を示しており、今後も関係性を深め、両社で世界をあっと言わせるような技術の開発を進めていきたいとしている。