Salesforceでは、Service Cloud、Sales Cloud、Marketing Cloud、Analytics Cloud、Community Cloud、IoT Cloud、App Cloud、そして会期中新たにローンチしたCommerce Cloud、先に買収した生産性アプリQuipなどのクラウドやサービスを持つが、これらすべてが「Customer Success Platform」という共通土台を利用する。このCustomer Success Platformの設計を統括するのが、Benioff氏らとともにSalesforceの創業メンバーであるParker Harris氏だ。

Harris氏は、「Amazonで本を買うように営業支援(SFA)をシンプルに簡単にできないかというのがSalesforceの始まりだった。AIでもこれを目指した」と語る。

このようなわかりやすさ、シンプルさこそ、E = mc2という数式で相対性理論を説明したEinstein(Albert Einstein)の功績だ。SalesforceのAI”Einstein”の数式は、「スマートなCRM=顧客データ+Salesforce Platform」とHarris氏は説く。

|

|

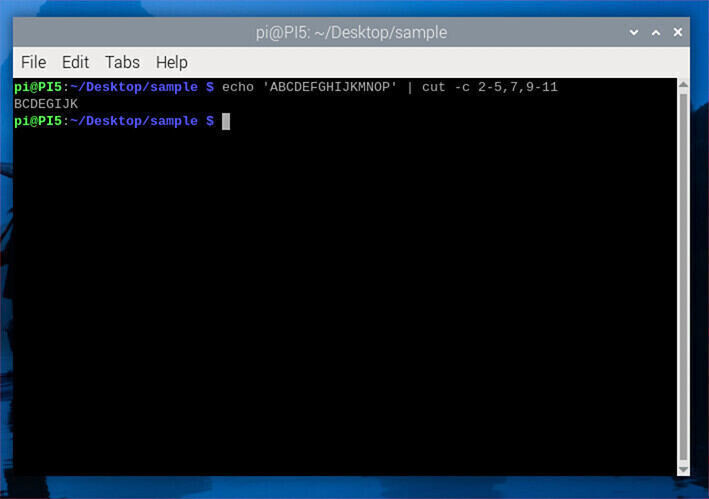

SalesforceのCustomer Success Platform、土台のデータ処理プラットフォーム「Thunder」上にEinsteinを重ね、UIのLightningが乗り、その上にクラウドがある。 |

実際にEinsteinをデモしたのは、Einsteinの開発を2年がかりで進めてきた同社のデータサイエンス担当ディレクター、Shubha Nabar氏だ。まず、Winter ‘16の「Lightning」(同社UI)上にあるEinsteinをクリックして、Einsteinが利用するデータ(CRMデータ、アカウント、コンタクト、リードなど)を設定する。

「これまでなら各データサイエンティスト、データエンジニアが集まってこれらのデータソースからデータを集め、処理しなければならなかったが、Einsteinでは、自分が使いたいデータを設定するだけでよい」とNabar氏は説明する。

Einsteinはデータをプロセスしてパターンを学び、将来を予測してくれる。ユーザーに表示された洞察の一つが、自社競合が言及されている営業案件だ。自社の競合がどこなのかをEinsteinに教えずとも、メールやソーシャルデータから割り出してくれる。それだけではなく、なんらかの行動をとるように提案する。デモでは担当者にメール、電話、メッセージを送るように提案、メールをクリックするとEinsteinが自動生成した本文が表示される。担当者は送信ボタンをクリックするだけでよい。

もう一つの例がリードスコアだ。

「自社ビジネスについて教えなくても、データから誰が意思決定にとって重要な人なのかを割り出してくれる」とNabar氏。

たくさんのリードを管理する忙しい担当も、Einsteinがつけてくれたスコアをみて、低いものはナーチャリングに回し、中位のものは他の営業に回し、スコアが高くて重要な案件についてはアカウントエグゼクティブに回す。ここでNabar氏はモバイル機能「Salesforce1」を利用してアカウントエグゼクティブのスマートフォンに通知し、意思決定者のデータを知らせる。通知を受けたアカウントエグゼクティブがモバイルから電話をかけてクローズ、となった。

このように、AIとはいえあくまでもスコア付けなどの業務支援と効率化のために洞察を得るというのがEinsteinの位置付けだ。Parker氏が強調するのは「プラットフォームへの統合」だ。

「SalesforceではAIを別のAIプラットフォームにしていない。Sales Cloudならリードスコアの予測、案件の洞察などにより営業担当をスマートにでき、Service Cloudなら問題を自動的に最適な人に割り当てるなどのことができる」とParker氏、「Einsteinはだれもが使えるみんなのデータサイエンティスト」とした。