ThruChipのワイヤレス接続を使う3Dスタック

TSVはコストアップになるので近距離磁気結合を使ってワイヤレスでチップ間の信号伝送を行うという技術を、Hot Chips 26において、ThruChip Communicationsが発表した。この磁気結合のトランシーバ技術は慶応大の黒田忠広教授が考案し、開発を続けてきた技術で、実用化を進めるためにThruChipを設立したという感じである。

同社のCEOはDavid Ditzel氏で、Bell研でのCRISPの開発、Sunでの初期のSPARCの開発やTransmetaの創立などの経歴を持つ、業界では有名人である。また、黒田先生もThruChip CommunicationsのCTOに就任している。

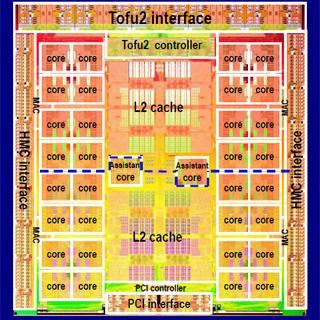

ThruChipではコイルに電流を流して発生させた磁界で情報を伝達する。次の図はThruChip Interface(TCI)のテストチップの写真であり、右側の拡大図に見られるように、一辺が200μmの正方形の4巻のコイルで送信と受信を行う。当然、上下のチップのコイルの位置は合わせておく必要がある。

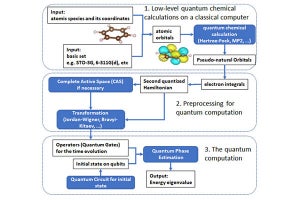

そして、次の図のような回路で送信、受信を行う。送信側はプッシュプルでコイルに電流を流すだけであり、送信データとコイルの電流波形はほぼ一致する。受信側は磁界の変化を微分した波形になるので、ラッチ付きの回路で、元の送信データに復元している。

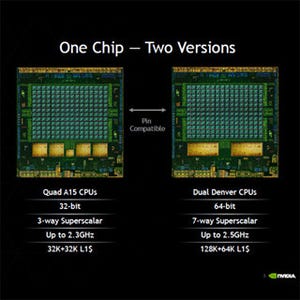

200μm角のコイルは、50μmピッチのTSVが16個分の面積であるが、30Gbit/s以上の速度で通信ができるので、面積あたりで比較すると、2Gbit/sのTSVと比べてそん色のないデータ伝送ができる。

基本的には、干渉を避けるために、次の図の上側の図のように、コイルのサイズと同じサイズの間隔を空ける必要があるが、4相位相分割を使うと、異なる相のコイルは間隔を空ける必要はなく、コイル同士を重ねて配置することができる。これにより、コイルに必要なチップ面積を1/4に減らすことができ、面積あたりのデータ伝送バンド幅をさらに改善できる。

詳細なデータ伝送速度と伝送距離の関係は次の図のようになっている。コイルが小さくなれば、より高速の伝送ができるが、垂直方法の通信距離が短くなる。しかし、この通信距離の範囲内であれば、隣接チップだけでなく、離れたチップ間でも通信が可能であるというのはTSVにはない特徴である。

小さなコイルでデータを伝送するには、チップを薄くすることが重要になる。ウェハ裏面を削って薄くすると、トランジスタのリーク電流が増えるという問題があり、従来は40μm程度が限界であったのであるが、半導体のポリッシャなどで有名なディスコが薄く削っても特性が悪化しない技術を開発し、4μmの厚みのチップでDRAMが問題なく動作することを実証し、極薄チップの使用が可能になった。これにより、8μmピッチでチップを積層することができ、小さなコイルで高速伝送が可能になるという。

信号伝送は磁界で出来るが、電源の接続はそうはいかない。ここで、高濃度に不純物を入れたシリコンビアという技術が使われる。チップが10μm以下と薄いので、シリコンを貫通するようにイオン打ち込みで高濃度の不純物を注入する。Vdd側はN型、Vss側はP型の不純物を使う。

通常のトランジスタを作る場合に比べて10倍程度の不純物を入れると、4μm厚のチップの場合、3mΩ以下という低抵抗のビアができ、十分に電源、グランドの接続に使えるという。

ウェハの極薄研磨と、高濃度の不純物ドープが必要になるが、このプロセスはTSVの形成とチップの接合に比べると安価であるという。JEDECのHBMの規格はTSVを前提としているし、業界もTSVに向かっているので、この技術が受け入れられるのかどうかは予断を許さないが、技術的には面白く、将来性のある技術と思われる。

なお、ThruChipは、この技術のライセンスと顧客の設計をサポートするというビジネスを行い、自社で製品は作らないという。