2019年4月30日に幕を下ろす「平成」。マイナビニュースでは、「平成」の中で生み出されたエンタメの軌跡をさまざまなテーマからたどる。この「平成テレビ対談」は、「バラエティ」「クイズ」「ドラマ」「ドキュメンタリー」「音楽番組」「アナウンサー」という6ジャンルで平成に活躍したテレビマンたちが登場。平成のテレビを振り返りながら、次の令和時代への期待を語り合っていく。

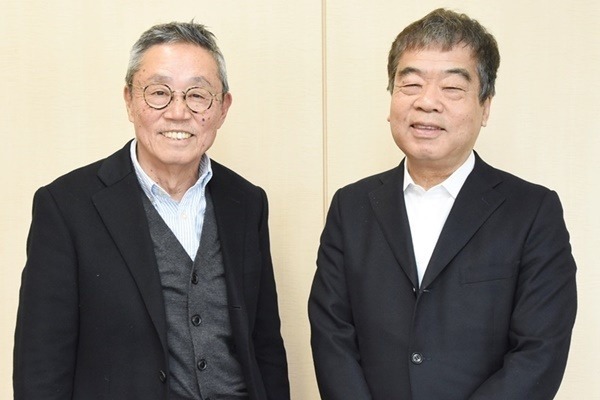

「ドラマ」からは、フジテレビで『東京ラブストーリー』『101回目のプロポーズ』などのトレンディドラマを手がけた山田良明氏と、TBSで『カミさんの悪口』『オヤジぃ。』などのホームドラマを手がけた八木康夫氏。後編では、多様性の喪失、脚本家の育成、視聴率の低迷など、平成後期になって発生し始めたドラマの課題から、レジェンド2人に最前線の制作者たちへエールを送ってもらった――。

■「天下の田村正和に何をやらせようとしているんだ」

――2010年代に入ってからは、『相棒』(テレビ朝日)のヒットや視聴率対策で、1話完結の事件ドラマが増えました。一方で他のジャンルが激減し、かつてのような多様性が失われつつありますが、どう思われますか?

八木:昔の時代劇の勧善懲悪モノもそうだし、エンタテインメントとしては、そういうものがあってもいいけど、それにしても多すぎますよね。どこの局も経営的に余裕がなくて「安全なものというか、リスクを取らないドラマが多くなっているのかな」と思いますし、それが企画の選択肢をせばめています。とりわけ、テレ朝さんはみんな視聴率がいいので、いいときこそヒューマンモノとか青春モノとかをやってほしいですね。

山田:今、現役のプロデューサーたちは、「ヒューマンドラマを本当は作りたいと思っているけど企画が通らない」ではなく、作りたいと思う人がいないんじゃないかと。われわれの頃は、“プロデューサーの時代”だったじゃないですか。でも今のプロデューサーたちは、「当てなきゃ、当てなきゃ」とプレッシャーがかかる中で「時代がどう変わっていくのか? その時代にドラマはどう乗っていくのか?」ばかり考えていて、自分たち自身でドラマを“商品化”していったのかもしれません。本来ドラマは作品であり、商品でもあるものですが、商品性が強くなっていると思うんですよ。だから現役の人たちは、ヒューマンドラマを作る術がわからないのかな。だって今の視聴率だったら、(ヒューマンドラマでコケたとしても)変わらないですもんね。

――その点、八木さんは昭和の『パパはニュースキャスター』から『オヤジぃ。』『おとうさん』『夫婦。』『誰よりもママを愛す』『おやじの背中』まで、ヒューマンモノの1つである家族ドラマを何度も手掛けてきました。

八木:僕は田村正和さんとの出会いが大きかったですね。「次は田村さんでどういう面白いコメディを作るか」「どういう職業設定をするか」と常に考えていて、いろんなことをやっていただきました。最初はマネージャーさんに、「天下の田村に何をやらせようとしているんだ」と怒られて(笑)。でも田村さんは、「面白そうじゃん。やるよ」と言ってくれて。

■原作モノではなくオリジナルをいかに書くか

――平成初期は月9のラブストーリーや群像劇、野島作品などの過激な設定の作品が多く、中盤以降は『HERO』(フジテレビ)のような職業にフィーチャーした作品が増えました。このような平成全体の動きをどのように見ていますか?

山田:手を変え、品を変えながら、プロデューサーたちは、いろんなオブラートに包みながら、ドラマを作っている気がするんですよね。そのオブラートというか、包装紙というか、包み方を時代によって変えていかないと、お客さんはついてこないですから。たとえば、こないだの『家売るオンナ』(日本テレビ)は究極のコメディに見えるけど、流れているものは、人間の話とか社会問題とかですよね。昭和の頃もそうですが、取っかえ引っかえですよ。野島さんの作風が変わったように、プロデューサーと脚本家が一緒になっていろいろ考えながら、迷いながらやってきたんじゃないかと思いますね。

八木:時代、時代でドラマが変わっているように見えるんですけど、人間関係で言うと、親と子、男と女、先生と生徒。これは永久不滅ですし、そこでの葛藤というのは、シェイクスピアのころからどの時代でも変わらないと思うんですよ。ごはんで言うと、主食に関してはどの時代も同じ。いろんな職業設定とか、そのときどきの流行とかを散りばめるとか、主食さえしっかりしておけばいいんですけど、最近はそれがあいまいになっているのが、ちょっと寂しいかなと思いますね。

――平成の約30年間で主要な脚本家があまり変わらず、「若手の脚本家が育っていない」と言われていますが、どこに理由があると思いますか?

八木:重要なのは「原作モノではなくオリジナルをいかに書くか」ですね。才能ある人はいると思いますが、「そういう機会を与えられず、育っていかない」というところはあると思います。

山田:そういう中で坂元(裕二)さんは作家の世界を守りつつ書いていると思うんですよね。それが当たるときも当たらないときもありますが。(1987年に19歳で)『フジテレビ ヤングシナリオ大賞』を受賞したときは、みんなそこまでの人になるとは思っていませんでした。奈良から呼んでADやってもらったりしながら、(デビュー作の)『同・級・生』を書いてもらったんですけど、その後の活躍は大したもんだと思います。坂元さんに限らず、みんな才能がどうというより、必死になってここまで来ていると思うんですよね。