産業技術総合研究所(産総研)は3月8日、「TiNi系相変態合金」を用いることで、従来は蓄熱・放熱ができなかった温度域で動作できる蓄熱材料の作製手法を開発。金属製蓄熱材料に外力を加えることで、環境温度に関わらず、蓄えた熱を取り出すことに成功したと発表した。

同成果は、産総研 磁性粉末冶金研究センター エントロピクス材料チームの中山博行主任研究員、同・藤田麻哉チーム長、同・杵鞭義明主任研究員らの研究チームによるもの。詳細は、2023年3月9日開催の「日本金属学会 春季講演大会」にて発表された。

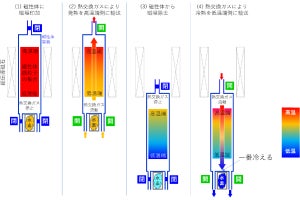

工場や機器の廃熱を蓄え、必要な時に熱を取り出せる蓄熱材料が求められている。しかし、水やパラフィンなどの相変化による潜熱を利用する従来の蓄熱材料は、周囲がある決まった温度にならないと一般に材料の吸放熱が起きなかったり、空間・時間をずらして使える温度帯が限定されていたりするなど、いくつもの課題を抱えていた。

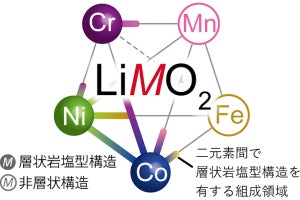

そうした中、産総研が着目しているのが、チタン(Ti)ニッケル(Ni)系マルテンサイト合金で、同合金を活用することで、固体における相変態を利用し、応力などの外場で相変態温度を制御して、意図した時にいつでも熱を取り出せる材料の開発が目指されている。また、金属で蓄熱材料ができれば、ほかの蓄熱材料に比べて成形が容易で、熱応答が速いといった長所もあるという。

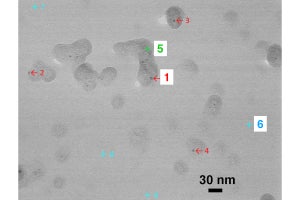

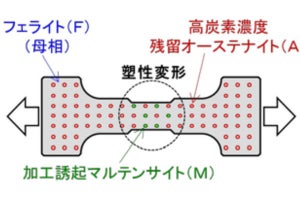

TiNi系合金は、昇温すると、固体のまま結晶構造が低温相から高温相に相変態する。また、高温相は人間の力程度の応力(数十kg程度の物体を持ち上げる力)を加えることで低温相へ相変態可能が可能だという。相変態は潜熱による自発的な吸・放熱を伴うので蓄熱に利用することが可能であるが、これまでのTiNi系合金では、実用に要求される大きな潜熱を得られず、また吸熱と放熱の温度差による制御ができないことも課題となっていたとのことだ。

そこで研究チームは今回、組成を変えて蓄熱能力が大きくなるようにした合金において、その放熱や吸熱の温度を合金内部の残留応力を利用することで変化させ、吸・放熱の温度差も調整できる材料の開発を目指したとする。

その結果、吸・放熱温度の差を20℃以上にできる新規合金を開発し、その温度間での蓄熱が実現された。加えて、同合金に対し数百MPa程度の引張応力(直径1mm程度のワイヤーで数十kg程度の物体を持ち上げる力)を加えることで、相変態により放熱させ、合金内部の熱を取り出すことにも成功したという。