東京大学(東大)は9月2日、ナノダイヤモンド中の窒素-空孔(NV)中心の磁場依存性の精密な測定結果を機械学習させることで、従来法よりも正確性の高い磁場イメージングに成功したことを発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科の小林研介教授(知の物理学研究センター兼任)、同・蘆田祐人准教授(知の物理学研究センター兼任)、同・佐々木健人助教、同・塚本萌太大学院生らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

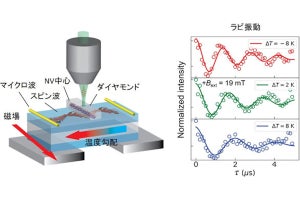

原子サイズのダイヤモンドに存在するNV中心を利用した高感度かつ高空間分解能な磁場計測法が提案され、最近では、窒素空孔中心を含むナノダイヤモンドの集団を膜状に散布するだけで磁場や温度のイメージングを行うシンプルな手法も登場している。この手法の利点は、ナノダイヤモンドの調達が容易であることや、任意の表面形状を持つ対象に直接適用できることにあるという。

しかし、散布時にナノダイヤモンドの結晶方位がバラバラになってしまうことで、そのセンサの信号から磁場を正確に推定することが困難という課題もあったとのことで、研究チームは今回、カバーガラス上にナノダイヤモンド膜を生成し、ヘルムホルツコイルを用いてその磁場依存性を精密に調べることにしたとする。

具体的には、蛍光顕微鏡を用いてナノダイヤモンド膜の発光強度測定が行われ、マイクロ波周波数に対するスペクトルを取得。同スペクトルは電子スピンのエネルギーに対応しており、ダイヤモンドに印加されている磁場強度によって変化。量子計測は、このスペクトルから磁場強度を推定することで達成することが可能だという。先行研究では、ナノダイヤモンドが散らばった状況を考慮した物理モデルによってスペクトルをフィッティングして磁場推定が行われている。

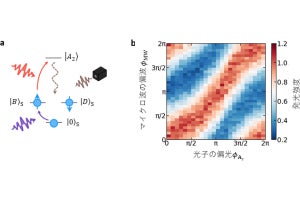

しかし、実験環境を完全にモデル化することは困難であり、物理モデルによって実際のスペクトルを再現することはできないことから今回の研究では、機械学習手法であるガウス過程回帰を用いることで、物理モデルを用いない磁場推定法を開発することにしたという。

ガウス過程回帰は、入力データと出力変数を結びつける関数を求めるために利用される機械学習法であり、今回の研究では、入力データ、出力変数をそれぞれスペクトルと磁場強度に対応させ、ヘルムホルツコイルを用いて精密測定したナノダイヤモンドの磁場依存性をトレーニングデータとして利用するという手法を採用したとする。

得られた関数を利用し、トレーニングデータとして使っていないスペクトルをテストデータとして磁場強度の推定を実施。ヘルムホルツコイルで生成された磁場強度(今回の研究では「真の磁場強度」とされた)と比較することで、今回の手法の正確性の検証が行われた。