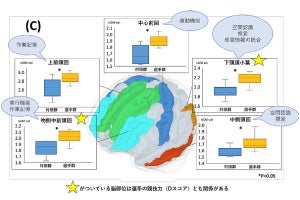

大阪公立大学(大阪公大)は8月18日、「手で動かせる物体を表す言葉」に対し、手の動きが自由な状態と拘束した状態で、脳がどのような反応を示すかの実験を機能的近赤外分光分析法(fNIRS)を用いて実施したところ、道具などに関する意味処理を司る左脳の頭頂間溝と下頭頂小葉の活動が、有意な影響を受けることがわかったと発表した。

また、意味処理をさせるための問いを与えてから口頭反応までに要する時間も計測したところ、口頭反応の速さも有意な影響を受け、手の拘束によって手で操作可能な物体に対する口頭反応が阻害されることを明らかにしたことも併せて発表された。

同成果は、大阪公立大大学院 現代システム科学研究科の牧岡省吾教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

ヒトが日常的に利用するような物体としてカップを例に挙げると、辞書には「飲み物を飲むための容器」などと説明されている。しかし、これだけではカップを正しくは扱えない。ヒトは幼少時からの経験を通し、カップを手で持って口元に運んで飲み物を飲むといった使い方を覚える。

それと同時に、斜めに置けば倒れてしまう可能性があることや、倒れれば中味がこぼれてしまうこと、また床に落としたら割れてしまうことなど、誤った使い方や取り扱う際の注意すべき事項なども失敗経験も含めて覚えていく。

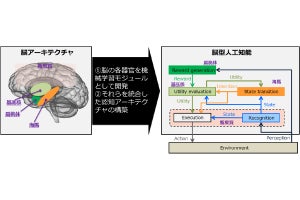

このカップという「記号」と、その扱い方や注意事項など、現実世界の出来事やルールなどと対応させることは「記号着地」と呼ばれる。ヒトが記号着地をどのように実現しているのかについては、認知心理学・認知科学においては具体的な事物を表す言葉の意味が、身体と環境との相互作用を通して表されるという考え方である「身体化認知」が提案されている。

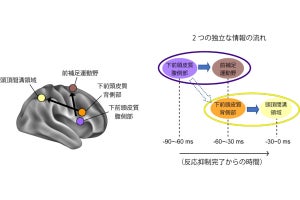

身体化認知の考え方を支持する証拠はこれまでにも集められているが、(1)身体の動きを一時的に拘束したとき、言葉の意味を扱う脳部位において活動が変化するのか、(2)またそのとき、言葉の意味の処理は実際に阻害されるのか、という2点については検証されていなかった。そこで研究チームは今回の研究にて、この2点を明らかにすることにしたという。