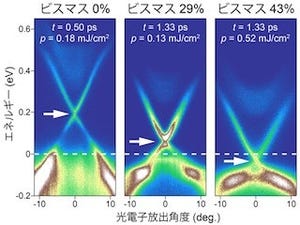

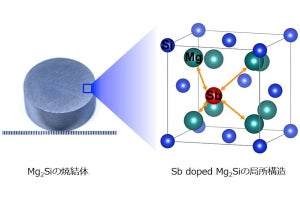

大阪大学(阪大)は7月5日、独自に開発してきたアンチモン(Sb)系半導体を用いた塗布型デバイスにおいて、照射波長(光の色)に応じて出力特性、特に電圧が大きく変化する新現象を発見し、「WDPE(Wavelength-Dependent Photovoltaic Effect)」と命名し、その詳細な挙動と電気的機構を明らかにしたことを発表した。

同成果は、阪大大学院 工学研究科の西久保綾佑助教、同・佐伯昭紀教授らの研究チームによるもの。詳細は、ナノテクノロジーを含む材料科学に関する学際的な分野を扱う学術誌「Advanced Functional Materials」に掲載された。

これまでのシリコンや無機半導体を用いた光電変換デバイスは、高コストな高温・真空プロセスが必要なほか、重量や柔軟性といった問題を抱えていることから、そうした課題の解決に向け、塗布プロセスで作成可能な有機太陽電池や鉛ペロブスカイト太陽電池が進められている。そうした中、これまで単一の素子で、照射波長によって出力特性が可逆変化するものは実現されていなかったものの、イメージセンサデバイスの小型化・薄膜化につながることなどから、単一素子で色を識別できる技術の実現が求められていたという。

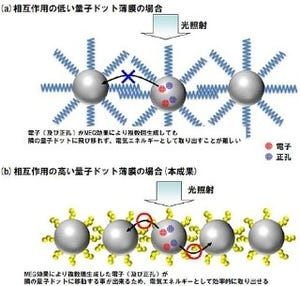

p-i-n型光電変換素子は、光を吸収して正電荷と負電荷を生成するi層、正電荷をi層から取り出し電極へ運ぶp層、負電荷をi層から取り出し電極へ運ぶn層で構成されており、p層は主に有機半導体、i層は鉛ペロブスカイト材料や無機材料、n層は酸化チタンなどの無機半導体が用いられることが多い。

また、光電変換素子の電流-電圧(JV)出力特性はショックレーのダイオード式が与える曲線で記述され、光の強度にしては、出力電流密度(短絡電流密度JSC)と比例関係にあることがわかっているものの、波長に関する記述はなく、実際にこれまでのp-i-nデバイスでは波長の識別機能は発現していなかったという。