AMDが掲載したとんでもないホログラム広告

前回、30年前の技術雑誌の話をしたが、今回はその後編ともいえる話である。

私が今回取り上げる雑誌を保存していたのは、AMD時代に手掛けた広告が掲載されていたからである。それはAMDが当時全社を挙げて売り込もうとしたRISCマイクロプロセッサーのAm29000シリーズの広告である。8ページマルチで、ホログラムを施したかなり凝ったもので、立体映像効果を出す眼鏡まで付けた大掛かりなものであった。

当時流行ったスターウォーズのテーマを完全にパクったもので、この種の技術雑誌に掲載される半導体会社の広告としてはかなり異色なものであったが、それが功を奏してか年間広告賞をいただいた。

本人が言うのは甚だ無責任であろうが、費用対効果を考えれば現在ではまったく承認されないようなとんでもない企画である。半導体の古き良き時代での事とご容赦願いたい。

肝心のAm29000シリーズであるが、SUNのSPARC、MIPSのR3000、Intelの960などに伍して、RISCマイクロプロセッサーの群雄割拠時代にAMDの高い技術を代表する製品群であった。たくさんの組み込みアプリケーションのデザインを獲得したが、ワークステーションなどのメインCPUの実績はなかった。その6年後、AMDがビジネスの軸足をx86マイクロプロセッサ-に完全に移行する決定をして、設計エンジニアをすべてx86プロジェクトに移籍させてしまったので結局アーキテクチャー自体が消滅してしまった。この辺の事情は過去の私のコラムに詳細を書いている。

このエピソードでも明らかなように、1989年当時はPC、スマートフォン、クラウドのように業界の中心プラットフォームがまだ確立されていない時代で、各社が各様の技術アプローチをかけていた大変に面白い時代であった。

高性能ロジックデバイスを模索する時代:ECLロジックとジョセフソン素子

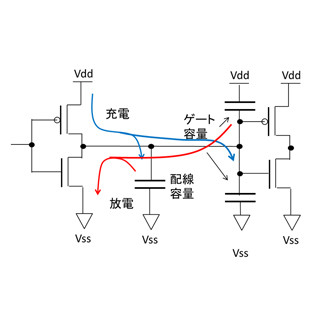

現在ではシリコン半導体のロジック最先端デバイスの基盤技術はCMOSであるが、1989年当時はCMOSは高集積化には適しているが、パフォーマンスに限界があると考えられていた。

パフォーマンスを重視する技術ではBipolarとECLが注目されていた。両技術とも「トランジスタのスイッチ速度を上げられる=動作周波数を上げて高いパフォーマンスを引き出す」という目的で考えられた。

特にECL(Emitter Coupled Logic)は当時から開発競争が盛んになっていたスーパーコンピューターやスーパーワークステーションのエンジンとしてのCPUの製造技術として期待されていた。しかし、すべての素子は基本的に自然界の物理制約を受ける。ECLロジック回路はスイッチ速度は速いがやたらと電力を消費するという短所がある。これを何とか解決するためにECL技術で製造したデバイスには、何層にも作りこんだラジエーターのような放熱用のヒートシンクを付属しなければならない。中にはまるでハリネズミのように突起状のヒートシンクがデバイス表面についているものもあった。

雑誌の中にソニーがECLゲートアレイを広告しているものがあったので掲載しておく。スペックを見ると周波数が2.5GHzと当時としては断トツのスピードである。ゲートアレイは当時日本半導体メーカーが得意としていたセミカスタムのロジック半導体製品の形態で、あらかじめNORとかNANDなどの論理回路を一面に敷き詰めたチップを製造し(これをSea of Gate:「Gateの海」と呼ぶ)、それらの論理回路を顧客の仕様に従って物理的に結線するASIC手法の一種である。

あらかじめ敷き詰めた論理回路は、結線の具合によって結果的に使わない部分なども出てきて無駄が多いが、フルカスタムよりは開発期間が短くて済むという長所があった。アプリケーションの例を見てもやはり小ロットのスーパーコンピューターやスーパーワークステーションとうたっている点もうなずける。それにしても、このようなデバイスが商売になっていたという状況は、いかに各社が各様のスペックで新製品を次々と繰り出していたかを如実に物語っている。現在ではこうしたカスタマーの要求は高性能のFPGA(Field Programmable Gate-Array)で容易に満たすことができるようになった。

超高速のロジックデバイスを模索していた様子を伝えるものにもうひとつ面白い記事を見つけた。「富士通がジョセフソン・コンピューターの基本となるICチップセットを試作」という記事だ。

ジョセフソン素子は高速でしかも消費電力の低いデバイスとして当時各社の研究所で開発が進められていた。筆者は内容については詳細を理解しえないが、当時はCMOSシリコンでのロジック回路以外にもコンピューター構築のための方法が考案されていて、それらの新技術の商用化に各社がしのぎを削っていた時代なのである。ジョセフソン素子もその1つで、その技術を利用してCPUの要素を試作したというのが記事の内容である。30年後の現在ではさながら量子コンピューターのようなものであろうか。

Intelの飽くなき野望:80860

最期にご紹介するのがIntelのRISC型32ビット・マイクロプロセッサー「80860(i860)」の記事である。このロマンあふれるCPUについては私は過去のコラムでも短く取り上げたことがある。

このコラムを書く時にちょっとしたリサーチをしたのであるが、この記事については知らなかった。「100万トランジスタのRISCチップ:Intelビジュアル化市場を狙う」という表題で当時CISCでは80386プロセッサーで業界標準を形成しつつあったIntelがハイエンド市場の制覇を目指して相当なコストをかけて開発・プロモートした新型アーキテクチャーの記事である。

この記事でもIntelの狙い目は「グラフィクス性能を重視したスーパーワークステーションである」と述べている。Intelは浮動小数点演算の飛躍的な能力向上を可能とした80860チップのグラフィクス性能に注目していたのだ。当時需要が急激に高まり始めたグラフィック・ワークステーション市場がいかに当時の電子業界の開発エンジニアのモティベーションを高めていたかがうかがい知れる。

この記事では当時ハイエンド・コンピューティング技術で業界をリードしていたIBMがこのチップに注目していると述べているが、x86マイクロプロセッサ-とはまったく互換性がない80860はIntelの多大な期待に反してソフトウェア環境の不備などから市場受けが悪く、結局この5~6年後にプロジェクト自体が解体された。

今更こうした古い技術雑誌の骨董的価値しかない記事を眺めて喜んでいるのは、業界をすでに引退した私のようなものに限られているだろうが、茶色に変色してしまったページをめくっていると当時の業界に充満していたエネルギーをありありと感じるから不思議である。