25年ぶりに訪れたコンピューター・グラフィクスの展示会「Siggraph」

ちょっとしたきっかけで先週はロサンゼルスで行われたコンピューター・グラフィクスの国際会議・展示会「Siggraph」を訪れた。

「シーグラフ(Siggraph)」として世界的に知られるこの展示会は正式には「Special Interest Group on Computer Graphics」といい、展示会と技術発表会の併設で分科会の創設は1967年というからかなり歴史のあるイベントである。その正式名からわかるように、このイベントにはCGにかかわる人が世界中から集まってくる。私が最後にこの展示会を訪れたのはAMDがK6プロセッサーに「3DNow」というSIMD命令を実装したK6-2を発表した時だと記憶しているので実に25年ぶりである。その年AMDはユニバーサル・スタジオと組んで、スピルバーグ監督が1993年に映画化した「ジュラシックパーク」のテーマを扱ったコンピューターゲームをK6-2プロセッサーを使用したPCでデモして結構注目を集めた。

Siggraphのイベントとしての特徴は併設の展示会もさることながら、5日間で大小200以上のプレゼンテーション、技術発表、ワークショップが開かれることである。CGの最前線でどんな技術が開発中であり、どのようなことが議論されているのか、これからどのようなものが出てくるのかを知るためには非常に内容のあるイベントである。

なんといっても米国映画のメッカであるハリウッドが地元に陣取っていることもあり、ロサンゼルスのイベントが注目されるが、この20年では日本、中国、シンガポール、オーストラリアなどでSiggraph Asiaも開催されている。まさに「世界最大かつ最高のCGの祭典」なのである。

そこかしこで目にするCGのイメージは25年前に私が眼にしたものとは明らかに別物で、技術の進歩がはっきり可視化されていて目もくらむ印象だ。CPU・GPUなどエンジンとしてのハードウェアはもちろんのこと、対象物からいろいろなデータを吸い上げるセンサー、それを高速に処理するソフトウェア、その作業をより効率よく行うためのサービスなどCGに関わる全ての行程での技術の進歩が絶え間なく継続されているのを目の当たりにすると、イノベーション業界の面白さを実感する。

参加者のバッジを見るとFacebook、Amazon、Apple、GoogleなどのSNSの巨大企業たちが多くの人員を送ってきていることも観察できる。現在ではテキスト、2次元映像が主流のSNSプラットフォーマーも5Gの到来を見越して3D映像への準備を怠っていない。

最先端のCGレンダリングがハイライトされた今年のSiggraph

私が25年前に来た頃の展示会は、CG生成作業を支えるワークステーション、グラフィック・アクセラレータ、表示装置などのハードウェアがずらりと並んだ印象があったが、今年のSiggraphはCGレンダリングの最先端のノウハウが各ブースで披露され、技術セミナーもレンダリングによっていかに精緻なCGイメージを生成するか、実在する物体、人物のイメージからスキャンライン(物体の輪郭、表面の皺など)、レイトレーシング(光の当たり具合)などの調整過程を経てどれだけ詳細にキャプチャーすることができるかのノウハウが議論されていた。

実在する対象物が持っている膨大な情報をセンサーで取り込み、それを高性能なハードをフルに動かして効率よくレンダリングするための最先端のツールが紹介される。キャプチャー後のイメージにより現実に近い質感を出させるためのライブラリーなども豊富にあって、メニューの中から選んで張り付けるという「ドラッグ・アンド・ドロップ」の効率の良いソフトをいとも簡単にPC画面でやってのけるプレゼンなどを見ると、全くの門外漢である私でさえできるのではないかなどと錯覚してしまうほどで、現代のCG制作技術の驚異的な進歩が伺える。

その中でも人間の表情、体の動きなどの3Dイメージに関する発表が多いのは、個々の人間(あるいは怪物)の個性を精緻なCG画像で表現するというもっとも困難な課題にCG技術者がチャレンジしている証拠である。

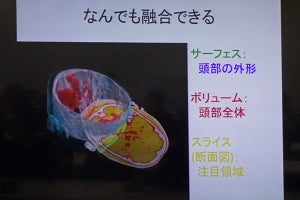

当たり前の話であるが、人間は個々人によって微妙に異なる行動をする。それが見る相手に「表情」、「しぐさ」と言った形で「個性」として表現されるが、それを決める変数は各個人でまちまちである。個々人から集められた膨大なデータはマシンラーニングのシステムに送られ解析される。マシンラーニングのシステムにはあらかじめその人はどういった時にどういった表情を見せるのかという何万というパターンがデータベース化されていて、取り込まれたデータはそれに沿って解析され、結果的にCG映像で具体化される。マシンラーニングシステムは同じ対象人物から生み出された何百枚というCG映像を次々に表示する。製作者は最終的にレンダリングされた結果と自分があらかじめ持っていたイメージを基にその結果を評価するだけでその過程には一切関与しない。いろいろなイメージを見せられる間に新たなインスピレーションがわき自分が欲しいイメージが変わることさえあるという。

VFX制作現場の主役は技術集団のCGスタジオ

2000人はいるだろうと思われるメイン会場はほぼ満員で、連日、Marvel、Dreamworks、Disney、Netflixなどの大手映画会社が巨大スクリーンを使って最新作の派手なシーンの制作過程を競ってプレゼンしていた。ここで面白かったのは、映画の製作現場を紹介するパネルディスカッションではNetflixなどの映画製作会社の代表者はあくまで司会役で、実際に制作過程を語るのはそれらの映画会社を支えるCGスタジオの技術責任者たちであることである。

「アベンジャーズ/エンドゲーム」などのVFXを担当しヒット作を次々とくり出すロサンゼルスのCGスタジオ「Digital Domain(DD)」はその代表格である。DDの技術研究員で、CG業界の有名人Doug Robleは、有名なTEDでのプレゼンテーションを見せながら最先端のレンダリングを紹介した。自身の全身にメッシュセンサーをはりめぐらせ自撮りのカメラに向かい語りかけながら、リアルタイムに自身のクローンを生成しスクリーン画面に映し出すというリアルタイム・レンダリングのデモを行った。これはかなり迫真に迫っていたが、本人は「本物らしく見えるがまだどこかぎこちない」と言い、さらなるイノベーションの必要性を強調した。

自分自身の顔の表情のデータのサンプリングとマシンラーニングでの解析アルゴリズムにはまだまだ改良の余地があるというのだ。どこまでリアルに近づけるかという飽くなき欲求がこうした技術の発展を支えている。現在ヒット中のNetflixの「Stranger Things」には死んだネズミが変容してどろどろの怪物になるイメージが登場するが、その制作で重要なのは「かなりグロテスクなものにしたいが、嫌悪感が勝ってしまい観客から嫌われてしまう直前のぎりぎりの線を狙う」のだそうだ。そのためにはいろいろなものをスタジオに持ち込んで物質の変数を吸い上げる作業が延々と繰り返される。

これらのCGスタジオの技術陣が繰り出す3Dイメージは、映画製作の中心にいる映画監督にインスピレーションを与える重要な役割を担うが、もしかすると監督が持つ本来のイメージをはるかに超えているのではないかと思わせるところがある。人間の情動表現として監督が抱いているイメージがまずあって、その要求にスタジオ側が応えていくという従来型のCG製作をする日本とはかなり異なる手法であるような気がする。

「ある人物を見た目には完全にクローン化できるようになるのは時間の問題だ」というプレゼンターに対し「そのクローンと本人を区別するものはいったい何で、それをどう定義するのか?」などという質問が真面目になされるのはいかにもアメリカらしい。