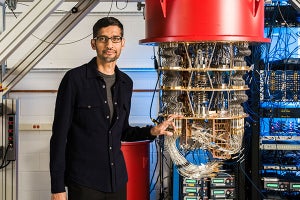

Googleが英科学誌「ネイチャー」に量子コンピューターの論文を発表

x86マイクロプロセッサーをAMDで売ってきた私にとってのコンピューターは、基本的には「プログラム内蔵型のノイマン式コンピューター」である。データフロー・マシン、超並列コンピューターなどという言葉は時々聞いていたが、エンジニアでない私には自身のビジネスには直結しない非常に技術的な話だと常々思っていた。

しかし考えてみればAMDのビジネスの両輪となってCPUとともにビジネスを支えているのはGPU(Graphic Processor Unit)である。GPGPU(General Purpose GPU)という言葉で表現されるように、GPUを並列コンピューターとして使用するアプリケーションは仮想通貨、AI、深層学習、CGレンダリングなどの需要の高まりとともに非常に増えている。

そこへきてGoogleが発表した量子コンピューターについての技術論文のニュースは技術者ばかりでなく衆目の関心を集めた。一般紙の記事には「最先端のスパコンで約一年かかる乱数計算を、量子コンピューターでは3分20秒で説いた」、とか「コンピューターの歴史においてライト兄弟の有人飛行に匹敵する」などの派手な表現が躍っている。量子コンピューターの仕組みについて私自身いくつかの記事を読んで理解しようとしたが、どうもバイナリーの世界にどっぷりと浸かってきた私の石頭には「"0"にも"1"にもどちらにもなる量子ビット」の考え方は全く入ってこない。

ここで私が興味を持ったのはGoogleが満を持して論文発表した量子コンピューターそのものというよりは、その発表の仕方と、その論文発表についてこれも公に反論をしたIBMの開発チームの反応である。

IBMの開発チームがGoogleの論文発表に対し公開で反論を展開

いくつかの記事を読んだ上で私の理解が間違っていなければ、起こっていることは下記のようなことであると思われる。

- Googleは量子コンピューターの開発にめどをつけ、その成果を論文発表した。それによるとその性能は現在のスパコンの15億倍に当たる。

- ずば抜けて高い性能の具体的な数値として、Googleは乱数計算の例を挙げ、最先端のスパコンで約一万年かかる問題を量子コンピューターはわずか3分20秒で解いたという。実用にはまだまだ時間がかかるとされるが、従来型のコンピューターにとって代わる計算の方法として将来的に期待される分野であるだけに、Googleの技術開発力の優位性を強くアピールするものとなった。

- この衝撃的なGoogleの発表に、量子コンピューター開発で競い合うIBMが異議を唱えた。IBMの開発チームによれば、Googleの対スパコンの性能評価については、問題を解く際のシステムメモリーの環境に制限があったといい、その制限を除去すると、最先端スパコン使用の場合でも2日半で解けたという。しかもこの数字はまだ改善の余地があり、さらに高い性能も可能であるという。

- Googleのベンチマーク方法に異議を唱えるIBMは、今回のGoogleの発表はかなり誇張されたものであり、量子コンピューターの一般的理解の醸成において誤解を生じる危険性があると公開の場で批判を加えた。

実用マシンが開発されたという発表ではなく、従来型のコンピューターにとって代わる新たな技術の研究が中間発表段階まで進んでいるということは、エンジニアにとっては大変に夢のある話ではあるが、堅牢であるはずのブロックチェーンに守られた仮想通貨の代表であるビットコインの株価が一時急落するなどの社会的影響が一部で出たことは確かである。開発競争に直接かかわるIBMエンジニアチームにとっては捨て置けないベンチマークの発表だったのであろう。

一方のGoogleは、先端分野での技術的優位性をアピールするPRの材料として今回の発表を周到に準備していたことが伺える。特に今回の発表は現在のコンピューター技術を支える半導体の微細加工の限界がささやかれる中での発表であるだけに大変に注目された。結果的にGoogleのPRチームの勝利と言えよう。

ここで私が興味を持ったのはIBMの反論が既存技術によるベンチマーク環境の改善に論点が置かれていたことである。

AMD対Intel、ベンチマークの思い出

競合同士が切磋琢磨しているのを傍で見ているのはスリリングなことであるが、当事者にとってはその勝ち負けは直接ビジネスに影響するので大変に重要な事柄である。私のAMDでの勤務はベンチマークに明け暮れた24年であったような印象がある。今回のGoogleの発表とIBMの反論の記事を読んでAMD対Intelのベンチマーク競争を思い出した。というのもIBMの反論が既存技術によるメモリー周りに関するベンチマーク環境に論点が置かれていたからだ。

1990年後期、AMDとIntelのCPU開発競争は熾烈を極めていた。AMDがK6シリーズでx86マイクロプロセッサのビジネスに復帰すると、IntelはPentium II、Pentium IIIと矢継ぎ早に新製品を発表し、PCメディア各紙はこぞって実際にシステムを組み上げて行ったベンチマーク結果を公表し、自作パソコン市場は大変に盛り上がった。

1999年、IntelがPentium III 450/500MHzを発表すると、AMDはK6シリーズの最終製品K6-III(動作クロックは400/450MHz)を発表しこれに対抗した。Intelが新しいSlot1のマザーボードを広めようと躍起になる中、AMDは既存のSocket7インフラの最大限の活用を売りにした。下記に両CPUの簡単なスペックをご紹介する(値段は発表当時のものであくまでも参考値である)。

注目されたいのは次の点である。

- K6-IIIは一代前のK6-2からオンボードの1次/2次キャッシュを大きく増やしたが、クロック周波数は450MHzどまりだった。CPUコア自体はK6-2とほとんど変わりがない。

- Pentium IIIは発表時から450/500MHzのクロックであったが、Slot1パッケージでCPUに直付けのオンボード1次キャッシュは32KBで、CPUの隣に外付けの2次キャッシュを備えた。

PC専門誌各紙は次々とこの2つのCPUのベンチマーク結果を公表したが、その結果は周波数も劣るしかも安価なSocket7マザーボードを使用するK6-IIIがIntelの対抗製品Pentium IIIを概ね凌駕するという結果であったと記憶している。

各紙は「AMDのK6-III恐るべし!」などと書き立てるので、ユーザーの熱気は一気に高まった。K6-IIIがベンチマークで大変にいい結果を出したのは実はそのキャッシュ構造にあった。K6-IIIは64KBの1次キャッシュに加え、バックサイドバスにCPUと同一クロックで動作する256KBの2次キャッシュを搭載した。しかも、Socket7マザーボード上にある従来2次キャッシュであったSRAMを3次キャッシュとして使用するという"TriLevel(3層レベル)キャッシュ設計"という非常に工夫されたものであった。こうすると使用可能なキャッシュ容量は2MBを超えることになり、時としてはベンチマークプログラムの多くの部分(あるいは一部)がすっぽりキャッシュメモリーに収まってしまうという現象が起きたのだ。

この理由で、高クロックのPentium IIIの性能をそれよりも低いクロックのK6-IIIが凌ぐという大変におもしろう状況になって市場は大いににぎわったが、結局K6-IIIは2次キャッシュの容量が大きいために歩留まりが悪く、450MHz以上のクロックの製品はより経済的なK6-2で出荷するということになり、K6-IIIは非常に短命な製品となってしまった。

量子コンピューターの話からまったく脱線してしまったが、新技術を繰り出す勢力が現れると既存技術の工夫・改良で対抗する勢力が必ず出てくることは世の常である。どちらの場合でも優れた技術の恩恵を受けるのはエンドユーザーであることには変わりはない。

著者プロフィール

吉川明日論(よしかわあすろん)1956年生まれ。いくつかの仕事を経た後、1986年AMD(Advanced Micro Devices)日本支社入社。マーケティング、営業の仕事を経験。AMDでの経験は24年。その後も半導体業界で勤務したが、2016年に還暦を迎え引退。現在はある大学に学士入学、人文科学の勉強にいそしむ。

・連載「巨人Intelに挑め!」を含む吉川明日論の記事一覧へ