SC15において、ムーアの法則が終わった後の時代のコンピューティングがどうなるかについてのパネルディスカッションが行われた。モデレータはローレンスバークレイ国立研究所のGeorge Michelogiannakis氏。登壇したパネルメンバーは、(右から順に)同じくローレンスバークレイ国立研究所のチーフテクノロジオフィサーのJohn Shalf氏、南カリフォルニア大のBob Lucas教授、ローレンスバークレイ国立研究所のDavid Donofrio氏、IBMのJun Sawada氏、チューリッヒのETHのMattias Troyer教授、 IntelのShekhar Borkar氏という豪華メンバーである。

南カリフォルニア大のLucas教授は、D-Wave Systemsの量子コンピュータを使った研究を行っていることで有名で、Troyer教授は、D-Waveは通常のコンピュータの性能を大きくは超えない、本当に量子効果で動いているのかどうかは疑問という論文を出している反D-Wave派の中心人物である。IntelのBorkar氏は、Extreme-scale Technology開発のディレクタで、Intelのテクノロジ部隊を代表する人物である。IBMのSawada氏は、IBMのニューロチップ「TrueNorth」の開発者で、日本で開催されたCool Chipsでも講演している。

Michelogiannakis氏は、「これは、どのテクノロジが勝つのかというバトルではなく、それぞれのテクノロジはどのような問題を解くのに適しており、どこがテクノロジ間の境界線になるのか、各テクノロジはどのような可能性を持っているのかに関して理解を深めることが目的」と述べてパネルディスカッションを開始した。

IntelのSekhar Borkar氏のポジション

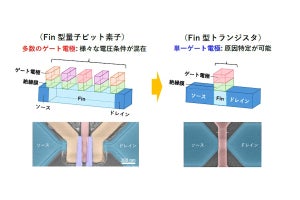

モデレータの指名で、最初にポジショントークを行ったのは、IntelのBorkar氏である。ムーアの法則の時代のデバイスはMOSトランジスタであり、これは熱励起された電子(または正孔)を使うデバイスで、増幅作用があり高い信号/ノイズ比をもつ回路が作れる。そして、性能、エネルギー効率、コストが何10年にもわたってスケールしてきた。また、製造性も何10年にわたって維持されてきた。

コンピューティングは、(数100年の歴史のある)ブール代数を使い、トランジスタを使ってメモリとロジックを作ってきた。計算の論理としてはチューリングマシンを数10年にわたって使っている。そしてコンピューティングの実装としてはノイマンアーキテクチャを使ってきている。

これに対して、今後のデバイスの候補とされるものとそれを使うコンピューティングについてまとめると次の表のようになる。

CNT(カーボンナノチューブ)やグラフェンのようなカーボン系の素子は、基本的な動作原理は、シリコンと同じMOSトランジスタで、熱イオン素子である。10-20年にわたって研究されてきたが、まだ、成熟していない。問題点としては、ソースドレインのコンタクトの形成、CNTの成長の方向などを揃えること、直径を一定に制御すること、メタリックなCNTを除去することなどが解決されていない。ということで、大量生産の見通しが立たない。

TFET(Tunnel FET)はMOSデバイスであるが、熱イオン素子ではなく、トンネル現象を使う。10年以上にわたって研究されているが、まだ、成熟していない。性能が低く、当初、想定されたほど、サブスレッショルドの漏れ電流も小さくならない。

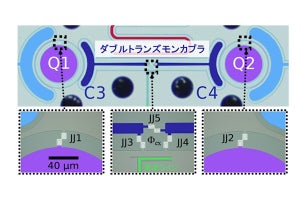

量子コンピューティング素子は、増幅作用が無い。このため、ノイズの中から信号を探すような動作になってしまう。また、超電導が維持できる低温に冷やすことが必要である。10年以上にわたって研究されているが、まだ、成熟していない。用途が限られるし、大量生産の見通しもない。

ニューロ素子は、コンピューティングの理論が無く、なぜ、どうやって動作するのかが分からない。何10年も研究されているが、依然、先行きが見えない。用途も限られる。

ということで、ポストムーアの候補と目される素子の研究は続けて行くべきであるが、本当に実用になるかどうかの見通しがあるものは無い。

従って、Post MooreはMore of Mooreで行くしかない。というのがBorkar氏の主張であった。