30年近く研究が続けられてきた有機EL

次世代ディスプレイ技術として注目を浴びる「有機EL」。現在は、スマートフォン用ディスプレイとして採用され、高画質なディスプレイとして広く認知されている。一方、TV用の大型ディスプレイとしても、液晶テレビに代わる技術として期待されている。なぜ有機ELがここまで注目を集めるのだろうか。ここでは有機ELの歴史とその特徴、各分野での最新動向について検証していきたい。

まず、有機ELとはどのようなものだろうか。有機ELは、有機半導体材料を用いたLEDであり、OLED(Organic Light Emitting Diode)とも呼ばれる。基板上に薄膜の有機物で形成された複数の層を形成し、これに電流を流すと面発光する。現在の有機ELの基礎になった発明は、1987年の米Eastman KodakのC.W.Tang氏らによる、薄膜積層型デバイスの提案に端を発する。基本的な発光原理は、陰極および陽極に電圧をかけることにより、各々から電子と正孔を注入する。注入された電子と正孔はそれぞれの電子輸送層・正孔輸送層を通過し、発光層で結合することで発光する(図1)。

有機ELは、アモルファス有機薄膜を使ったLED素子であることから自発光デバイスであり、"高輝度"、"高コントラスト"、"薄膜"、"面発光"、"広視野角"、"高速応答"、"広い色範囲"、さらにガラスやプラスチック基板上に低温プロセスで大面積デバイスが作成可能といったことが特徴となっている。これらの特徴から有機ELは理想的なディスプレイデバイスであると開発者によって考えられ、Tang氏らが発表した直後から、各方面で開発が盛んに行われた。特に、大型TVでの実用化に向けて早い段階から開発が進められた。画質が最も良いと言われたCRTと同レベルの画質を実現でき、液晶と比べても大きな優位性を持つと考えられたからだ。

Tang氏らが提案した薄膜積層型有機ELの構造は、ホール輸送性の芳香族アミンと電子輸送性の蛍光材料であるAlq3の非常に薄い薄膜を積層した構造を採用していた。陽極を透明導電性のITO、陰極の金属電極で有機積層膜を挟み込み、電流を注入する。特徴は大きく3つ。1つ目は、電流の流れにくい絶縁体である有機材料を厚さ数十nmと薄膜化することにより、低電圧での駆動が可能なデバイス構造としたこと。2つ目は、ホールおよび電子の注入、輸送と発光をそれぞれ別の材料に担わせ、機能分離薄膜積層構造を導入したこと。3つ目は、陰極材料に低仕事関数のMg-Agを採用したことだ。この構造が、現在の低分子系有機EL素子設計の基本となっている。使われている有機材料が低分子系のため、この有機EL素子を低分子系有機ELと呼ばれており、現在、世に出回っている有機ELの大半がこれに該当する。低分子系有機ELは、さらなる多層化による機能分離とキャリア制御などが進められ(図2)、駆動電圧は理論限界に近い3V前後まで下げられるなど、動作寿命も大幅に改善されている。

これに対し、共役高分子系材料を用いる高分子系有機EL(PLED)というものも存在する。材料の溶液化が比較的容易であり、インクジェットなどの印刷手法を用いて薄膜素子が作成できる。また、1つの層を多機能化して基本的に2層のみで性能が出せるために、低コストで大型ディスプレイパネルを生産できると期待されている。しかし、寿命や発光効率など性能が低分子系に劣るため、実用化はまだ先になりそうだ。

低分子系有機ELでは、陰極と陽極から注入された電子と正孔が電子輸送層と正孔輸送層を経由して発光層で再結合し、これが発光層内の有機分子を励起することで発光する。この励起は電子がスピンする方向により、励起一重項と励起三重項に分類される。生成確率は1:3で、蛍光材料は励起一重項、リン光材料は励起三重項から発光すると言われている。一般的に、発光効率を示す場合、外部量子効率(注入する電子数と発光する光子数の割合)が用いられる。外部量子効率は、内部量子効率と発光層の屈折率で決定される光取り出し効率を掛け合わせた数値で、光取り出し効率は20%程度とされている。このため、励起一重項から発光する蛍光材料の外部量子効率は理論上、5%を超えないとされてきた。

しかし、1999年に米国プリンストン大学のグループが、リン光発光化合物であるイリジウム錯体(Ir(ppy)3)をドーパント材料に、アルバゾール誘導体であるCBPをホスト材料に用いることで、室温で発光するリン光材料を開発した。外部量子効率8%を記録し、特に緑色発光材料では蛍光材料の約4倍に当たる20%の値を示した。これにより、ディスプレイでも、照明でもリン光材料が必須と言われ、採用が進められている。現在では、スマートフォン用ディスプレイに赤色リン光材料が使われており、近く緑色にも採用される見通しだ。照明ではRGB3色を使い、実用化に向けた研究が進められている。

有機ELディスプレイを初めて実用化したのは日本メーカー

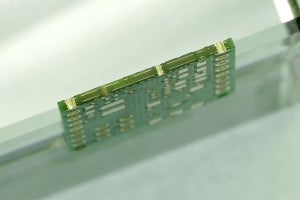

1997年、パイオニアがカーステレオに世界で初めて有機ELディスプレイを搭載したことを発表した。同パネルは256×64画素の緑色単色パネルで、車載用途で実用化された理由としては、有機ELの視認性の良さが生かされると判断されたためと言われている。その後、フルカラー化も達成され、携帯電話やミュージックプレーヤーなどのモバイル機器市場で小型有機ELは一定の地位を築き上げた。これらのパネルはパッシブマトリクス(PM)型であり、駆動用回路はディスプレイ本体から外付けされている。これに対し、駆動用回路をTFT技術で内蔵したアクティブマトリクス(AM)型がある。同方式は、画素単位でスイッチするトランジスタ素子が形成されており、オン/オフを制御できるため、高画質が実現できる。現在普及するスマートフォンやゲーム機用の有機ELディスプレイには、このAM型が採用されている。

|

|

|

|

2000年に発売されたパイオニアのカーステレオには、パッシブマトリクス有機ELが使われている。 |

2013年3月に発表されたSamsung Electronicsのスマートフォン「Galaxy S IV」には、アクティブマトリクス有機ELディスプレイが使われている |

このように、低分子系、蛍光材料とリン光材料、AM型といった技術が、量産されている有機ELディスプレイには使われている。しかし、さらなる高精細化、大型化に向けたデバイス・量産技術においては、液晶に比べてこれといった決定的な技術が存在していないのが現状だ。次回は有機ELの製造上の課題について解説する。