日本初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げからちょうど50年となる2020年2月11日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)・宇宙科学研究所(ISAS)は「宇宙科学・探査と『おおすみ』シンポジウム」を開催した。

これまでの50年を振り返るとともに、宇宙科学・探査の現状を踏まえ、今後の50年はどうあるべきかを考えるという内容で、刺激的な話題や発言がたくさん飛び出し、会場は大きな盛り上がりをみせた。

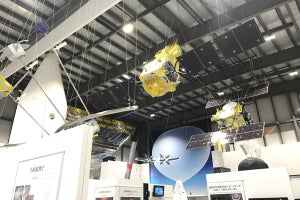

連載の第1回では、「おおすみ」打ち上げのあらましについて紹介、第2回では「おおすみ」に深く関わっていた秋葉鐐二郎氏と、50年後の現在大活躍中の小惑星探査機「はやぶさ2」のプロマネを務める津田雄一氏の講演について取り上げた。

今回は、同シンポジウムの最後に行われたパネル・ディスカッションの様子について取り上げる。

さまざまな視点から宇宙を見つめる

シンポジウム最後に行われたパネル・ディスカッションでは、まずJAXA宇宙科学研究所の4人の研究者が講演し、話題提供が行われた。

「宇宙科学・探査の視点」から講演した臼井寛裕 教授は、災害大国である日本には、地震学や火山学、気象学、海洋学、土木工学の積み上げができているとし、そうした異分野を宇宙へ取り込んでいき、さまざまな天体の地質学を、戦略的・連続的に探査・研究したいと語られた。

「国際宇宙探査の視点」からは稲富裕光教授が講演し、最近国際協力で、なおかつ民間企業も参加する形で月と火星を探査する計画が進んでいることを紹介。とくに月においては、水があるかどうか、どこにどれくらいあるかを把握する必要性が高まっており、「はやぶさ2」などの日本の技術力を活かし、探査する必要性を訴えた。

「工学(探査)の視点」で講演した船瀬龍 教授は、超小型衛星の技術によって可能になる新しい宇宙探査ミッションの展望として、より高頻度かつ、より遠くへ「超小型探査機」を飛ばせるようにすることで、小さく軽くなればより遠くへ行きやすいことから、超小型衛星でしかできないこと、超小型でこそ狙える探査が実現するかもしれないと語った。

そして「工学(輸送)の視点」から講演した徳留真一郎 准教授は、「サイエンスのニーズを先読みして、サイエンスをドライブしていきたい」という目標を立て、「行きたい時に行きたいところへ行ける」輸送系を実現したいと主張。太陽・地球系弱安定領域(WSB)を活用した低軌道、軌道間、深宇宙を行き来できる「軌道間輸送機(OTV)」の開発や、エアブリージングエンジンとそれによる2段式宇宙往還機を実現し、スペースXやブルー・オリジンに差をつけたいと語られた。

さまざまな話題が飛び出したパネル・ディスカッション

それを踏まえて行われたパネル・ディスカッションでは、モデレーターとして森田泰弘 教授が、またパネラーには、津田氏と話題提供をした4人に加え、北海道大学の倉本圭 教授、東京大学の中須賀真一 教授、そして「はやぶさ2」のプロジェクト・サイエンティストを務める名古屋大学の渡邊誠一郎 教授が登壇し、活発な議論が交わされた。

まず、津田氏が基調講演で指摘した、「現状では宇宙科学ミッションの頻度も、規模も維持できない」という点に対して、森田氏も「ロケットの打ち上げ数が少ないという危機感がある。これを解決する新たなアイディアがほしい」と応じ、津田氏の指摘をなぞった。

また倉本氏も、「アイディアはいっぱいあっても、いまのISASの枠組みでは活かせないところがある」と指摘した。

一方で渡邊氏は、「ロケットや衛星の打ち上げ頻度を増やすことは本当に可能なのか?」と指摘。「ロケットや衛星の打ち上げ数を昔並みに増やせば、かつてのISASの栄光が蘇るというのは単なるノスタルジーだ」と語った。

そのうえで、「太陽系は非常に広く、隣の星に行くのに10万年というスケールがかかる。これから人類は永遠に太陽系探査を行うだろうから、時間はたっぷりある」とし、「若い人には、その中で自分が生きているうちに何ができるか考えてほしい」とエールを送った。

超小型衛星の話題では、船瀬氏が「(超小型衛星による宇宙探査を)繰り返しやって、学習しながら成熟度を上げていくということが大事。そういう文化や仕組みづくりが必要」とコメント。

また学生時代、超小型衛星を開発した経歴を持つ津田氏は「学生のころに超小型衛星を開発したなかで、試して、失敗して、直して、といったことを繰り返す『クイック・ターンアラウンド』のやり方を学んだ。それが技術開発のやり方だと思っていた。しかし、ISASの衛星の現場ではそれが当たり前ではなかった。「はやぶさ2」の運用では、まさにこのクイック・ターンアラウンドを10年かけて取り入れた。今後は開発でも取り入れるようにすれば、よりいろんなことができるようになるのではないか」と語った。

また、かつて大学において津田氏の指導教官であり、実際に超小型衛星の開発をいくつも手がけている中須賀氏は、自身の経験を踏まえ、異なる見方を展開。「キューブサットのバス(衛星の基本的な機能)は、いろんな大学や企業が独自に造ろうとしており無駄が多い。日本では一、二箇所だけが造って標準化すればいいだろう。その一方でミッション機器(観測機器など)の開発は遅れており、数が少ない。ぜひISASが音頭を取って、ある大学は何が造れる、別のある大学はこれが造れるといった、"拠点化"を目指してほしい」と語った。

このほか、渡邊氏は「最近、AI(人工知能)を活用する動きがあるが、私たちはいままでAI(アクション・アイテム)に苦しめられてきた。アクション・アイテムこそ、人工知能で片付けるべき」と冗談を飛ばしたあと、「ISASの時間の90%は、そうしたアクション・アイテムを片付けることに費やされている。それを人工知能に任し、空いた時間で若手と交流すべき」と指摘。これを受けて、ISAS所長の國中均氏は「非常に有意義な提案だ。アクション・アイテムとして考えたい」とコメントした。

これからの宇宙開発にどう向かっていくべきか

こうした流れからも見えるように、ISASの直接の関係者は、「これからの宇宙開発のなかでISASはどうあるべきか」という話を展開したのに対し、外部の大学に所属する渡邊氏、中須賀氏は、ISASそのもののあり方に対する問題提起をするなど、温度差があった。ただ、おそらくJAXAとしては、外部の意見を聞きて取り入れることを狙い、あえてこうした場を設けたものと思われる。

こうした流れに感化されてか、最後には、船瀬氏が「今後、ISASは『やんちゃな研究所』と思われるようにしたい」、また稲富氏も「いまのISASは少し先のことしか見ていない。10年、20年先のことを考え、もっと尖ったことをやらねば」と語るなど、刺激的な発言が次々と飛び出した。

そしてモデレーターの森田氏は、ディスカッション全体を通じて、「超小型衛星のノウハウを宇宙科学に活かす方法を考えてほしい」、「秋葉先生が講演で提案した宇宙用通貨を実現する具体策を考えてほしい」といったアクション・アイテムを、パネラーのISAS関係者に"宿題"として課した。また最後には、「今回のようなシンポジウムは、今後能代や内之浦でも開催するほか、秋ごろにはJAXA全体として開催することを考えている」と明らかにし、そして「それまでに各々アクション・アイテムについて考えてきてほしい」と語った。

今回出てきたさまざまなアクション・アイテムが、どのように具現化されていくのか、そして日本の宇宙科学がこれからどのように変革していくのかに注目したい。