Pentium時代のIntelのプロセサ開発を率いたチーフアーキテクトのRobert Colwell氏が、Hot Chips 25において"The Chip Design Game at the End of Moore's Law"と題して基調講演を行った。

Colwell氏は2000年にIntelを辞め、現在は、DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency:国防高等研究計画局)のMicrosystems Technology Officeのディレクタを務めている。DARPAは米軍のための先端テクノロジの開発を推進する組織で、ムーアの法則の終焉を見据えてMicrosystems Technologyの将来を語るには最適の人選である。

エレクトロニクスはムーアの法則を利用して大きな発展を遂げてきたが、指数関数的な発展は何時までも続かない。その終わりは7nm世代のテクノロジか5nm世代かは分からないが、この先のシュリンクは存在しない。これまで、ムーアの法則の終焉は、いつも10年後で、この先も何とかなるだろうという楽観論もあるが、それには賛成できないというのが、DARPAのこの分野のプランを作る責任者であるColwell氏の見立てである。

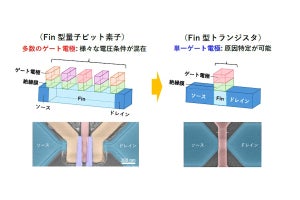

Intelの今年の先端量産プロセスは22nmであり、2年ごとに0.7倍の縮小ペースが続くとすれば、6年後には7nm、8年後には5nmが量産プロセスとなって、これで打ち止めということになり、2020年ころには微細化が止まる。他社がIntelに追いつくには2~3年は掛かるし、微細化が進まなくても、その他の改善を入れた製品は開発されるので、その時点でエレクトロニクスの発展が止まってしまうわけではないが、ムーアの法則の終焉は大きなインパクトがあるという。

これまで、チップの設計者はムーアの法則にただ乗りしてきており、ムーアの法則の恩恵を受けるのを妨げる要因を取り除くのがチップアーキテクトの仕事であった。しかし、これからの14nmから7nmの世代も、シュリンクで、従来のような大きな改善は望めず、10%の改善で、大量に売れる新製品のチップを開発できるかということが問題になる。

もちろん、ムーアの法則が終わったからといって将来の道がまったくないというわけではない。

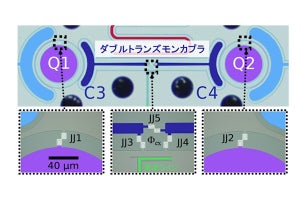

3次元のチップスタックや冷却やバッテリ容量の改善、ソフトウェアやアーキテクチャ、メモリの改善、新しいアプリケーションなどでユーザにアピールすることが出来る。また、CMOS以外の新しいディジタル回路、DARPAのPERFECT & UPSIDEプロジェクトで探求している新しい処理方式など改善の候補はある。また、製品は変わらなくてもマーケティングで売るという手もある。

しかし、これらの手は、どれも簡単ではない。CMOSは理想的なデジタル回路のスイッチ素子で、DARPAのリサーチでも、これに取って代われるテクノロジは見当たらない。

従来は、命令アーキテクチャは命令アーキテクト、マイクロアーキテクチャはマイクロアーキテクト、論理ブロックの設計は論理設計者、ゲートやメモリは回路設計者、配置、配線は物理設計者とそれぞれに専門家に仕事を分担させていたが、各設計者が自分の隣の領域までよく理解して、全体的な最適化することが必要になる。

信頼性、熱、バッテリ寿命、複雑性、性能、スケジュールなどすべての要素をまとめて考えて最適解をさぐる必要がある。また、プロセサの処理に比べて2~3桁エネルギー効率の高い専用ハードの開発を目指すというのも有望なアプローチである。

Intel Insideのロゴがついたからといってチップが変わるわけではないが、ユーザが感じるバリューが増加した。それまで補聴器のような地味な色であったイヤフォンが、iPodでは白を使いユーザが感じる価値を増した。これらの例のように、消費者が感じる価値は、チップ本来の機能だけとは限らない。

広い範囲を見渡して新しい価値を作り出すためには、将来のチップ設計者は、チップの設計技術に加えて、通信、生物学、物理と物質科学、制御理論、さらに、これまで誰も考えてこなかったような、隣接分野の技術をマスターする必要があるという。

そして、ムーアの法則を終わらせるのは物理法則ではなく、微細化のコストに見合うメリットが得られなくなって終わるのであり、お金の動く方向を見定めて、行動すべしというアドバイスである。