前回は、経理財務にDX(デジタルトランスフォーメーション)が必要な理由について解説しました。そこで今回は、経理財務のDXに取り組む際に、どこに手をつければよいか、どんな形や方向性でDXを進めればよいかについて説明します。

経理財務DXで大きな成果を上げる決め手は “決算業務のデジタル化”

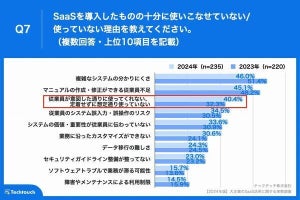

多くの経理財務部門で、業務の効率化や決算の早期化を目的にERPシステム(以下、ERP)が導入されています。しかし、思っていたほど業務負荷は軽減されていません。

その理由は、経理業務にはERPの会計データ以外にもさまざまなデータや情報が必要であり、下図のようにERPの周りにたくさんの手作業や人とのコミュニケーションが存在しているからです。

ERPの導入で会計データの標準化は進んだものの、紙の帳票や手作業に依存した仕事の進め方は大きくは変わらなかったのです。そして、その傾向が最も顕著で業務負荷が高いのが決算業務です。

昨年実施した日本CFO協会のサーベイ では、年間を通した業務において決算業務が占める時間の割合を質問したところ、「40%以上」という回答が2割超で、「20%以上40%未満」という回答が3割超となりました。経理財務にさまざまな業務がある中で、決算業務の負荷が非常に高いことがうかがえます。

また、経理財務の業務の中で特に生産性の向上が必要な業務は何か(最大3つ選択)という質問では、単体決算が47%でトップ、連結決算も26%と、経理財務において決算業務の生産性の向上が大きなテーマであることが確認されました。

では、決算業務がなぜそんなに大変なのでしょうか。決算業務の作業の流れをおおまかに表すと下図のようになります。

この図で示した一つ一つのプロセスの箱の中にはさらに細かな業務処理(以下、タスク)があります。会社によって差はありますが、期末決算でのタスクの総数は多い会社では500を超え、子会社がある場合はさらに連結決算のタスクも加わります。

前述の日本CFO協会のサーベイでの決算業務の課題に関する質問(複数回答可)では、以下の業務が上位を占めています。

- Excelを多用し、手作業が多く非効率(62%)

- ノウハウが個人に蓄積されブラックボックス化(55%)

- 業務量が多い(44%)

- 誰か一人でも欠けるとまわらなくなる(36%)

- 資料探しが大変(19%)

- 前後のタスクや進捗状況が把握しづらく、不要な待ち時間が発生(19%)

この数百を超えるタスクがある決算業務を、限られた人員で、Excelを多用した手作業で、制度変更にも対応しながら、納期厳守で、上場企業であれば年に4回行います。当然、間違いは許されません。手続きは一部簡素化されますが、月次で決算する企業も多く、ほとんどの企業の経理財務には、新しいことに取り組む余裕はありません。

経理財務DXを本格的に進めるには、この決算業務を変革して効率化を実現して、リソース(余力)を生む必要があるのです。

決算業務の課題解決のポイント

こうした決算業務の課題を解決するためのポイントは、「可視化」「一元化」「標準化」「自動化」の4点になります。

ポイント1:可視化

最初のポイントは、決算業務の進捗と負荷状況をリアルタイムで可視化することです。

決算のそれぞれのタスクには、前後関係や親子関係があります。各担当者は他のタスクの進捗状況を確認しながら、期限に間に合うように担当業務を進めます。管理者は進捗の全体像を把握し、作業の遅れや負荷状況を考慮して、サポートや調整を行う必要があります。

しかし、多くの場合、これらのタスクの進捗はExcelで管理されているため、更新時のファイルロックなどもあってリアルタイムでの進捗管理が難しく、担当者間や管理者との間で直接確認し合いながら作業を進めています。決して効率的とは言えず、抜け漏れのリスクもあります。リモートワークの実施も困難です。

Excelではなく、統制環境が整備されたシステム環境で決算タスクの進捗と負荷状況をリアルタイムで把握できれば、Excel管理の不効率性とリスクが解消され、決算業務の遅延防止と管理工数の大幅な削減が期待されます。各担当者の不要な待ち時間もなくなり、コミュニケーションコストも削減されます。

ポイント2:一元化

決算では会計数値の正しさを検証するために、社内の他システムのデータやExcel等で管理しているデータ、取引先からの各種証憑や銀行口座の残高情報など、さまざまな情報を参照する必要があります。過去の決算での手続きや処理結果を確認することもあります。

しかし、そうした情報は、紙の伝票や帳票、電子データ、前任者の記憶、など、さまざまな形でさまざまな場所に散在しており、決算業務の効率化の妨げとなっています。また、会計監査では決算に関連する情報を提示する必要があり、その準備作業や問い合わせ対応も決算業務の負荷を増大させる要因の一つです。

そうした情報が全て電子化され、一元化され、共有されれば、決算業務が大幅に効率化されることは想像に難くありません。

ただし、ここで言う一元化とは単に電子化された情報が一カ所に存在するということではありません。ペーパーレス化を進めて紙のドキュメントを電子化しても、単に共有サーバに保存するだけでは業務の進め方に大きな変化は起こりません。

一元化する際のポイントは、電子化したドキュメントやファイルを、決算の各タスクとひもづけて保存することです。

勘定残高の照合という決算タスクの場合、以下の項目を検討し、残高の照合に必要なデータと作業手順やポイントも含めて、決算に関連する情報を一元管理すること、これが“一元化”です。

- どのデータと照合するのか

- 照合するデータがどこにあるか(タスクに添付もしくはリンク先を記入)

- 照合する際のポイント

- 過去の決算での照合結果

一元化を行えば、決算のたびに資料を探す必要も、前任者をつかまえる必要もありません。不要な待ち時間は解消され、コミュニケーションコストも削減されます。

ポイント3:標準化

決算業務の大きな課題の一つに属人化があります。決算タスクには専門性が高いものが多く、タイトな日程で間違いも許されないため、各タスクの担当者は固定しがちです。担当者の固定化は、習熟度の高まりによるスピードと精度の向上というメリットがありますが、人材の流動性が高まり、自然災害やパンデミックで業務遂行が突発的に困難になるリスクが高くなっている昨今、属人化は担当者の代替が効かないことによるデメリットの方が大きいと言えます。

作業手順やルールを明文化し、ルールに沿って業務を行えるように整備することで、誰が担当しても一定以上のレベルで業務を実行できるように“決算業務を標準化する”ことで、属人化のリスクを抑えることが、3つ目のポイントです。

ポイント4:自動化

決算業務の課題は、自動化によってその多くを解消することができます。決算業務がシステムで自動化されれば、各担当者の業務負荷は軽減され、抜け漏れなどの人的ミスは減少し、決算のスピードだけでなく精度も向上します。

しかし、これまで自動化のハードルが高かったからこそ、決算業務に手作業が多く残っているのも事実です。まず、自動化をするには、ペーパーレス化と作業手順の標準化は必須です。その上でさらに、決算業務の自動化で成果を上げるポイントは以下の3つです。

システムによる自動化が可能なタスクは、これまでの常識にとらわれずに徹底的に自動化を進める。例えば、承認という行為を、全ての処理結果に対して人が電子承認するのではなく、タスクの内容や勘定科目の重要性を勘案し、システムの自動承認にする。

いきなり100点を目指すのではなく、運用しながら自動化率を高める。自動化するためには人による判断基準をルール化する必要がある。シンプルなものからルール化を進め、イレギュラーなものは人の判断に任せる。その線引きを最初は低いところから始め、システムの機能や“ルール化する“ことへの習熟度を高めながら、徐々に自動化の範囲を広げる。

2つ目のポイントを実現するために、経理財務のユーザー自身がシステムの設定を変更できるような柔軟で扱いやすいシステムを採用する。

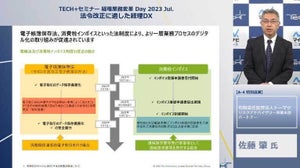

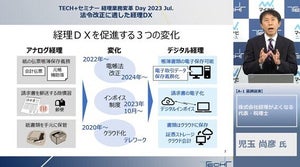

デジタル経理/決算を実現するプラットフォーム

今はテクノロジーの進化によって、ERPの周辺にある手作業をデジタル化するためにさまざまなツールやサービスが提供されています。RPAのような自動化ツールやビジネスチャットのようなコミュニケーションツール、プロセスマイニングツールなどの汎用的なものもあれば、顧客管理や購買管理などの特定の業務領域に特化したクラウドサービスなどがあります。

その中に、経理財務のために開発された“決算プラットフォーム”というクラウドサービスがあります。

決算プラットフォームは、決算業務をはじめとしたERPの周りに残る手作業をデジタル化し、経理財務の業務を効率化してガバナンスを強化することで、経理部員一人一人に、より付加価値の高い業務に集中できる環境を提供します。決算業務の課題解決のポイントである、可視化、一元化、標準化、自動化の機能を備え、ERPや会計システムを補完するシステムとして、欧米企業では広く利用されています。

最終回となる次回は、この決算プラットフォームを活用しながら経理財務DXに取り組んでいる日本企業を例にとり、変革を推進するステップについて解説します。