データ関連製品の投資価値を測る

デジタル化がますます進展するなか、いっそう重視されるようになっているのが、データドリブン型の意思決定です。

そうした企業をサポートすべく、多くのデータをより効果的に分析・活用するための製品(ソリューション、ツール、プラットフォームなど)が市場にはあふれています。

企業のデータ担当のエグゼクティブ層は、これらの購入にあたり、決められた予算の範囲内で新規投資を実現するためには、社内に向けて説得力のあるビジネスケースを作成できる力が必要となります。

誰がみても客観的に判断できる基準は数値で示すことですが、どのように計算したらよいのでしょうか?

投資が自社にとって適切かどうかを判断する際に使われる一つの手法に、「価値計算」というものがあります。新しい投資やイニシアチブがもたらす潜在的な価値がどのようなものかを企業が評価するための計算式です。

従来は、新しいマーケティングキャンペーンの立ち上げや工場の新規建設といった事業投資に対して使用されてきましたが、データやアナリティクス関連の支出にも適用されています。具体的には、投資利益率(ROI)を定量的に見積もるもので、下記のような方程式で考えることができます。

ROI = 純便益/コスト

しかし、この計算式は全体像を反映できていません。その理由を例を挙げて簡単に説明しましょう。

新しいアナリティクスツールの導入コストが1億円で、データチームがそのツールを用いて今年5件のプロジェクトを実施でき、実施されたプロジェクトの1件あたりの平均価値が1億円であるとします。その場合、純便益は4億円で、初年度のROIは400%となります(4億円÷1億円=4<400%になる>)。

この数字を見れば、賢い投資ができたと会社は考えるかもしれません。しかし、この計算モデルは全体像を反映できていません。あまりに単純化してしまっているため、昨今のビジネスの実態に対応するには柔軟性に欠けています。

例えば、従来型の方程式には以下のことが起きた時への対応が考慮されていません。

- 新しいアナリティクスツールを統合するためにカスタマイズされたコードを作成する必要が生じてしまったら?

- セキュリティやガバナンスの違いに対処するため、システム管理者の追加が必要になったら?

- そのせいで新たなデータサイロが生まれたら?

従来型の方程式では今の時代の投資効果は測りにくい

必要とされているのは、さまざまな要素を天秤にかけ差引勘定のできる包括的な計算モデルです。例えば、金銭的価値はもちろん重要ですが、収益への短期的な影響だけがすべてではありません。

レジリエンス、リスク低減、そしてとりわけビジネスのアジリティ(俊敏性)も非常に重要です。つまるところ、私たちがとうてい予測できないようなプロジェクトやユースケースはこれからも現れ続けます。そのようなユースケースに迅速に取り掛かれるような柔軟性こそが、ビジネスにおける今後のゲームチェンジャーになるのです。

こうした観点で考えると、今の時代に対応可能な新しい計算モデルは、従来型の方程式ではなく、下図の両側に重りを載せた天秤のように考えるとよいでしょう。

大手コンサルティング会社のマッキンゼーは次のように指摘しています。

「顧客は価格の安さだけで購入を決めるのではありません。顧客価値に応じて購入を決めます。つまり、販売企業から提供される便益と、請求される価格との差がその根拠となります。より厳密にいうならば、顧客価値とは、顧客が認識する便益から顧客が認識する価格を引いたものになります」

つまり、企業がデータソリューションなどの製品を導入する際は、コストを抑えることが引き続き重要な要素であることに変わりはありません。しかし、新しい価値計算モデルで考えれば、製品を最も安い価格で手に入れることが必ずしも良い選択肢であるとは限りません。価値の本質は、コストと便益の分析によって明らかになるものです。

新しいモデルでは、値札の価格に含まれていない隠れたコストを考慮に入れます。例えばリスク、導入コスト、インフラコスト、セキュリティコスト、組織の変更、ベンダーロックイン、そして何もしないでも発生しているコストなどです。

最大の価値を得るには、初期のユースケースだけを単独で切り離して検討するのではなく、その製品で実現できるユースケースの数を最大化する方がはるかに良い戦略です。

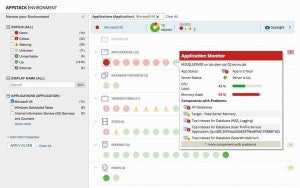

例えば、入手することを検討しているその製品は「クラウドとオンプレミス、その両方のデータに対応できるか」「特定のタイプのデータしか扱えないという制限はないか」「データセットやデータソースの拡張は容易にできるか」といったことを検討する必要があります。

コストとユーザビリティを両立するために

データ担当のエグゼクティブは、コストの管理とデータのユーザビリティ向上という異なる2つの目標を達成する必要があります。それによって、自社のデータ資産が持つ価値創造のポテンシャルが最大化されるからです。この2つの目標を達成するには、ワークロードを最適な場所で動的に管理できる(ワークロードのポータビリティ)が求められます。

その時、やみくもに単一のクラウドに移行するのではなく、ワークロードの一部をGoogle Cloud Platformで実行し、一部をAmazon Web Servicesで実行する方が、コスト面だけでなく、プロセスや演算能力などの観点からもより効果的な場合があります。また、オンプレミスで処理する方が最適なワークロードがあれば、それをオンプレミスに残すこともできます。

つまり、新しい計算モデルでは、製品の価格が一緒であったとしても企業が選ぶ選択肢によってその値札の価格は違ってくるのです。

著者プロフィール

大澤 毅(おおさわ たけし) Cloudera株式会社 社長執行役員

IT業界を中心に大手独立系メーカー、大手SIer、外資系 IT企業のマネジメントや数々の新規事業の立ち上げに携わり、20年以上の豊富な経験と実績を持つ。Cloudera入社以前は、SAPジャパン株式会社 SAP Fieldglass事業本部長として、製品のローカル化、事業開発、マーケティング、営業、パートナー戦略、コンサルティング、サポートなど数多くのマネジメントを担当。2020年10月にCloudera株式会社の社長執行役員に就任。