IF信号をAD変換してデジタル信号化

各受信機から出力されるIF信号は全体では16GHzの帯域であるが、DSB方式のバンド9、10ではIFは4~12GHzのバンドで、偏波の違いで2つのIFが出力されている。一方、2SB方式の受信機では、IFは4~8GHzで、それが2つのサイドバンド×2つの偏波の信号が出力される。このIF信号をフィルタと基準信号系から供給される第2LOを使って、8チャネルの4~2GHzの信号に変換する。

ここまではアナログのRF信号であるが、このIFを4GHzのレートでサンプリングし、AD変換してデジタル信号に変換する。4GHzの正弦波を4GHzのレートでサンプリングすると、毎回、一定の値となる。一方、2GHzの正弦波が入力の場合は、1回ごとに山と谷が繰り返す信号になる。つまり、4GHzの入力成分はDCになり、2GHzの入力成分は2GHzと、サンプリングにより4~2GHzのIFを0~2GHzの帯域の信号に変換している。

受信される電波には地球大気の輻射や受信機の雑音などが載っており、通常は、目標電波の信号より雑音の方がずっと大きい。しかし、長い時間平均すると、雑音はキャンセルされて減少し、信号は加算されていくので、S/N比が改善され遠い天体からの電波の検出が可能となる。一般に、AD変換のビット数は多い方が良いが、電波望遠鏡の場合は、雑音を高精度でAD変換しているようなものである。このため、ALMAの受信機では、コストと性能のバランスから3ビット精度でAD変換を行っている。

結果として、各アンテナでは2GHzの帯域のIFを4バンド分、そしてそれぞれにXとYの2つの偏波の信号があり、 4GHz×3bitの信号が8系列出力されている。

相関器は専用スパコン

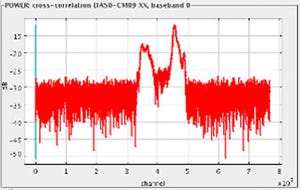

受信機でAD変換された信号はAOSに設置された相関器に送られる。相関器は開口合成を行うため、アンテナペアの信号の一致度(相関)を計算する専用のコンピュータである。

ALMAでは、メインの12mアレイ用の最大64基のアンテナの相関を計算する相関器は欧米チームで開発され、ACAの合計16基のアンテナの相関を計算する相関器は日本で開発された。どちらも基本的には同じ目的のシステムであるが、12mアレイ用の最大64アンテナの信号の相関を求める相関器は、64アンテナのすべての組み合わせとなる2016ペアの信号の相関を時間を順にずらせて計算し、その後フーリエ変換で周波数成分に分けるXF(Xが相関を意味し、その後にフーリエ変換Fを行う)タイプという方式である。一方、ACAの相関器は、まず、フーリエ変換を行って周波数成分に分解し、その後に相関を計算するFXという方式を使っている。

最初に相関を取るとアンテナペアごとに結果が出るので、それを周波数成分に分けるフーリエ変換を行うデータ数がアンテナ数の2乗に比例して増える。一方、最初にフーリエ変換を行って周波数ごとに分けると、相関計算がアンテナ数の2乗とフーリエ変換する周波数の点数に比例して増加する。処理としては相関計算の方がフーリエ変換より計算量が少ないが、全体の計算量は、アンテナ数とどれだけ細かくフーリエ変換で周波数を分割するかによる。また、開発するチームのこれまでの開発のバックグラウンドにも依存し、欧米はXF、日本はFXという構成になっている。

(次回は10月3日に掲載予定です)