千葉大学は1月7日、天然の巨大な集光現象である重力レンズ効果を用いて得られたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による2022年12月と2023年12月の観測画像を比較することで、およそ65億光年彼方の銀河内に存在する星々の見かけの明るさの変動を捉え、従来の遠方銀河内における単独の星の発見数を大幅に塗り替える、40個以上の星々を発見したことを発表した。

同成果は、千葉大 先進科学センターの札本佳伸特任助教、同・大栗真宗教授、同・阿部克哉特任研究員(研究当時)、千葉大 融合理工学府の河合宏紀特別研究学生らが参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の天文学術誌「Nature Astronomy」に掲載された。

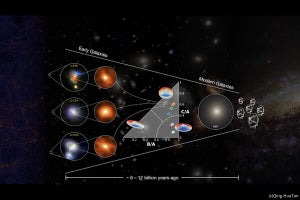

我々の天の川銀河以外で、通常の観測で個々の星々を分離して識別できるのは、約250万光年の距離に位置するアンドロメダ銀河ぐらいまで。何億光年も離れた遠方銀河においては、内部の星々を個別に検出することは不可能だ。それは、遠方になるほど星の見かけ上の明るさが極めて暗くなることと、その銀河内で密集する星々が1つの光の集まりとしてしか観測できなくなってしまうことが理由だが、もし遠方銀河内の星々を個々に分離して観測できれば、初期宇宙から現在までの銀河の進化に関する大きな手がかりが得られるという。

そうした中で近年になって開発されたのが、重力レンズ効果を用いて遠方銀河内の個々の星々を観測するという手法だ。重力レンズ効果とは、多数の銀河が集まった銀河団などが有する強力な重力が、光を曲げる現象を指す。その巨大な重力が望遠鏡の屈折レンズのような働きをして、銀河団の背後にあるさらに遠方の天体からのとても弱い光に対して極めて強い集光効果を生じさせ、本来の何百~何千倍にも明るくなることを利用して観測する手法である。これにより、2018年に初めて遠方銀河内の星が単独で検出されたが、これまでは遠方銀河1つに対して1個ないし数個程度の検出にとどまっていた。そのため、遠方銀河内の星の種族を統計的に研究する上で(銀河内の異なる質量の星の個数の分布を調べることで、その銀河の生まれた時期やこれまでの歴史を調べることが可能となる)、より多くの星々の検出が望まれていたのである。そこで研究チームは今回、くじら座の方向にある地球から約40億光年離れた銀河団「アーベル370」の背景に位置する、約65億光年離れた銀河に着目したという。

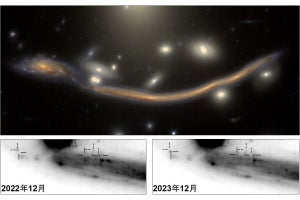

その遠方銀河は、アーベル370の強力な重力レンズ効果により、その見た目が引き伸ばされて見え、その特徴的な形状から「ドラゴン」の愛称で呼ばれている。今回の研究では、JWSTにより2022年と2023年に撮影されたドラゴンの画像が慎重に解析された。その結果、見かけの明るさの大幅な変動が捉えられ、ドラゴン内に存在する44個の星が確認されたのである。

それらの星々は重力レンズ効果によって数百~数千倍に明るくなっていたことに加え、同効果の時間変動によって見かけの明るさが時間変化していたことが、今回の解析で捉えることができた理由だという。つまり、それらの星々は重力レンズ効果により遠方銀河内で特定の期間だけ見かけ上明るくなっていたということで、その星の光がまたたく瞬間が、JWSTによる高感度かつ高分解能観測により捉えられたことになる。今回の発見は、遠方銀河内の個々の星を捉えた観測としては過去の記録を大幅に塗り替えた形で、それと同時に、遠方銀河内の星々を大量に観測し、統計的な研究が行えることが実証されたことにもなった。

-

(上)JWSTにより撮影されたドラゴン。アーベル370による重力レンズ効果で、見た目が長く引き伸ばされている。(下)ドラゴンの左側の領域で、1年おきに行われた2回の観測結果を比較した拡大図。2022年に映っていた星が、2023年には見えなくなっており、また逆に新たに現れた星もあり、個々の星のまたたきが捉えられた。実線の半十字および破線の半十字が、2022年または2023年のみに見られる点光源が示されている。画像の変化を比較することで、重力レンズ効果の時間変化による星のまたたきが捉えられた(出所:千葉大プレスリリースPDF)

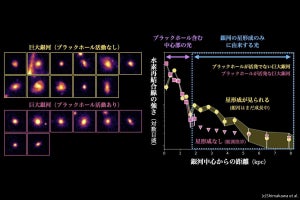

また、今回発見された星の色(質量が大きく若い星ほど青白く、質量が小さいか晩年を迎えた星ほど赤くなる)の解析も詳しく行われ、そのいくつかはオリオン座の「ベテルギウス」に代表される、星の一生の末期にある赤色超巨星であることが突き止められた。これまでの重力レンズ効果で発見された遠方銀河内の個々の星々の多くは、オリオン座の「リゲル」に代表される青色超巨星であり、その点でも新しい発見としている。波長の長い光を効率よく捉えられるJWSTだからこその発見だったとした。

研究チームは今後も、アーベル370とドラゴンの観測結果のさらなる解析を進める計画だ。ちなみに今回の発見は、それぞれ異なる研究チームが行った観測計画によるもので、同じ対象の観測を複数回行うことは当初まったく意図しておらず、偶然得られた研究成果だったとする。そのため、今後は綿密な計画で何百という個々の星の詳細な観測を行う予定とした。また、重力レンズ効果によりまたたく星がどのように分布しているのかを詳しく解析することで、ダークマターの正体に迫ることができる可能性もあるといい、これらの応用に向けた詳細な解析を引き続き進めていくとしている。