介護業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)は難しいといわれている。というのも、介護職員の多くはITに不慣れであり、新しいツールやシステムの導入に対して抵抗感を持つことが多いからだ。

また、デジタル機器やシステムの導入には高額な初期投資が必要で、特に中小規模の介護施設では、予算の制約からそれらの導入が難しい場合が少なくない。IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が発行した「DX白書2023」では、約8割の「医療・福祉」分野の組織が「DXを実施していない、今後も予定なし」と回答している。

そのような状況の中、訪問介護の運営などを手掛けるLILE THE STYLE(広島県広島市)は、介護DXに取り組んでいる。サイボウズのノーコード開発ツール「kintone(キントーン)」を活用し、アナログな業務の改善や、コスト削減につなげている。

サイボウズが2024年11月に開催したイベント「kintone AWARD」に登壇したLILE THE STYLEのDX担当者が、これまでの取り組みとkintone活用のポイントを語った。2年間で売上を2倍にした同社は、どのようにして「最悪の状況」から脱したのだろうか。

「最悪の状況だった……」介護DXを目指した理由

広島市東区温品に拠点を置くLILE THE STYLEは、2014年に設立した会社だ。訪問介護や訪問看護、デイサービス、サービス付高齢者向け住宅の運営などの介護事業を手掛け、部屋25床と従業員21人を抱えている。

同社がkintoneを導入したのは2021年のこと。紙×手書きによるアナログ作業が多く存在していたため、それらの日々の業務をデジタル化し、蓄積されたデータをもとに各従業員が自ら行動できる仕組みを作ることを目指した。

2022年4月には介護DXプロジェクトが発足。しかし、発足当時は「最悪の状況」だったという。同社の介護DXを主導した谷川実氏はこう振り返る。

「8年間で管理者が6回も変わる。半年間で8人が退職。売上は過去最低をマーク。一番最悪だったのは、退職した人が持っていた情報をすべて失ってしまったこと。データ管理が属人化していたため、入居者そしてその家族が必要としている情報が、どこに保管されているのか、誰に聞いても分からない状況だった」(谷川氏)

危機感を感じた谷川氏は、kintoneで業務効率化を図り、データを蓄積できる環境の構築を目指した。最初に取り組んだことは、ITに不慣れな従業員にkintoneに触ってもらうこと。「介護DXに必要な要素は、一人ひとりが持っている情報を共有すること。そのためには、触ってもらうことに抵抗をなくすことが必要だった」(谷川氏)

現場と開発者の「使いやすさ」の違い

そこで「出庫記録」という業務をデジタルで実現するアプリを開発した。同社では、入居者や利用者が必要とする日用品を業者から取り寄せ、施設内で販売している。これまでは、在庫や販売記録をノートに書き留めていたのだが、これをデジタルに置き換えた。

「誰が誰にいつ何を販売したかが分かることに加えて、在庫管理や月末の集計も効率化できる。『一石三鳥のアプリだ』と満を持して社員に向けて公開した」と谷川氏。キックオフミーティングも実施し、kintoneの本格運用を行う目的や未来のビジョンを共有し、「出庫記録アプリ」の使い方もレクチャーした。

しかし、社員の8割はアプリを使い始めることはなかった。「紙の方が楽だし早い」「使い方が難しい」「私はやり方を変えません」といった声は少なくなく、谷川氏は落胆した。介護業界の平均年齢は高齢化しており、ITに不慣れな人も多い。「『退職しても次がある』という雰囲気も感じられ、新しいことにチャレンジしにくい風土だった」と谷川氏は振り返る。

プロジェクトチームは、再び作戦会議を実施。とにかくまずはkintoneに触ってもらうことが大事。そこで、バーコードやQRコード、音声入力を駆使して使い方を簡単にし、スマートフォンやタブレット、PCの増設で環境の整備も進めた。現場の至るところにデバイスを設置し、物理的に入力できる機会を増やした。「これで使ってくれるはずだ……」(谷川氏)

しかし、それでも使ってもらえなかった。なぜか。

答えは、現場との対話から見つかった。現場の社員との対話を通じて「目的のアプリにたどり着けない」「入力する品目の種類が多く探すのが大変」と、使ってみようという気持ちはあったが、入力が難しくて諦めていたことが分かった。「『使いやすさ』の答えは、開発者ではなく、現場のスタッフが知っているということに気づかされた」(谷川氏)

現場からのフィードバックをもとにアプリを改良した。毎日使うアプリは一番上の目立つところに配置し、社員が目的のアプリにたどり着けるようにした。また、出庫記録アプリでは、入居者の情報を入力すると、その入居者が頻繁に購入する品目順に表示するようにした。

「われわれ開発者の『使いやすさ』は、データを多くためて後の作業を楽にすることだったが、現場スタッフの『使いやすさ』は、すぐにアプリにアクセスできることや、1回の作業で完了することだった。このアプリは誰が使うものなのかという視点が抜けていた」(谷川氏)

ITに不慣れな社員に対しては「徹底的に伴走」

こうした施策により、kintoneの利用率は8割まで向上した。残り2割を巻き込んで、全員に活用してもらうためにはどうすればいいのか。谷川氏は頭を悩ませた。

悩み抜いた末、谷川氏が出した答えは「徹底的に伴走すること」。kintoneをうまく使えない社員の隣にプロジェクトチームの一員の席を配置し、常に使い方を教えられる環境を作った。「できないことができるようになった」という社員の成功体験を増やすことで、kintone活用をさらに加速させていった。

入居者管理アプリでは、入居者に関するさまざまな情報を一元管理できるようにした。Excelデータに加えて、施設で起こった出来事を写真や動画として管理し、ヒヤリハット事故やクレームの報告も社員間で共有できるようにした。

「過去の記録から入居者に対してどういったことに気を付けるべきかが誰でもわかるようになった。今まで管理者が1人で行っていた業務をアプリ化することで、業務の属人化もなくなった」と谷川氏は笑顔を見せた。

2年でアプリを30個開発! 請求作業は105時間→10時間に

kintoneを軸とした介護DXプロダクトを2年間推進してきた結果、売上は2倍になり、施設は満床、待機待ち状態になった。また、業務改革が進んだことが功を奏し、辞めた従業員3人が帰ってきたことに加えて、社員が知り合いを紹介し5人の採用にもつながった。

さらに、2年前に約38時間だった総残業時間はほぼなくなり、一人あたりの生産性は格段に上がった。2年間で作ったアプリは30個で「kintoneが会社の風土を変えた」(谷川氏)という。

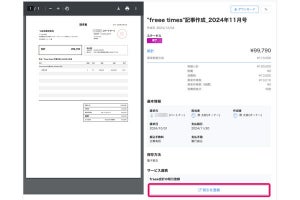

1カ月あたりの作業時間を95時間削減した事例もある。74歳の経理担当者の事例だ。介護施設の請求書は複雑で、入居費用のほか、介護・医療保険といった明細、施設での販売、食事キャンセル、立替金などさまざまな情報の連携が必要だ。

これらすべての情報をkintone上でひも付け、請求データを自動で生成できるようにしたことで、1カ月あたり105時間かかっていた作業時間を10時間まで削減することに成功したという。

「デジタル化は苦手だと言っていた社員が、アプリを積極的に作ったり、データ化した情報を共有したりして、今ではすっかりデジタル化を楽しめるようになった。介護業界のDXは難しく、乗り越えるべき壁は高い。これからもkintoneを通じて介護DXを推進し、介護業界を変えていきたい」(谷川氏)