国立天文台と総合研究大学院大学(総研大)の両者は12月13日、すでに2つの惑星が原始惑星円盤内に存在することが確認されている若いK型恒星「PDS 70」の周囲にある原始惑星円盤を、アルマ望遠鏡を用いて波長3mmでの高解像度で観測した結果、すでに発見済みの惑星軌道の外側に次の惑星の材料となる塵が局所的に集積している現場を捉えたことを共同で発表した。

-

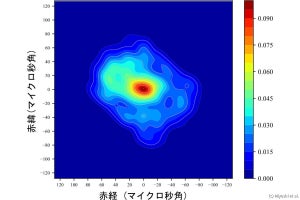

PDS 70の擬似カラー合成画像。アルマ望遠鏡の観測データ(赤)のほか、ケック望遠鏡による赤外連続波画像(緑)、VLT望遠鏡による可視水素輝線画像(青)が合成されている。ケックやVLTで見える惑星の外側に、アルマ望遠鏡で見える塵がリング状に分布していることがわかる。(左)以前行われたアルマ望遠鏡による波長0.87mmでの観測画像。(右)今回の波長3mmでの観測画像。波長3mmでは、特に北西方向(画像右上)に塵の放射が集中していることが確認できる。(c)ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), W. M. Keck Observatory, VLT (ESO), K. Doi (MPIA)(出所:国立天文台Webサイト)

同成果は、国立天文台/総研大の土井聖明大学院生(現・独 マックスプランク天文学研究所 ポストドクトラルフェロー)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

2024年12月10日現在、系外惑星は5806個が確認されており、中には複数の系外惑星からなる惑星系もある。惑星の形成は、まず若い星を取り囲む原始惑星系円盤の中で、マイクロメートルサイズの固体微粒子である塵からスタートすると考えられている。しかし、どのようにして塵が集まり、惑星系が形成されるのか、その過程はいまだ明確ではない。

ケンタウルス座の方向に地球から約370光年ほどの距離にあるPDS 70は、太陽の約0.9倍というほぼ同程度の質量を持つ、年齢が約1000万年の若いK型恒星だ。K型とは星のスペクトルのことで、黄色矮星であるG型の太陽よりも若干表面温度が低く、やや赤い星である(M型の赤色矮星ほど小さくはない)。同恒星の周囲には惑星形成の現場である原始惑星系円盤がまだ存在しており、これまでの可視光および赤外光による観測から、その中にすでに形成済みの惑星が2つ発見されており、このような惑星系は今のところ唯一となっている。

PDS 70の周囲の塵の分布を明らかにすることは、形成済みの惑星が周囲の原始惑星系円盤や、さらなる惑星の形成にどのような影響を及ぼしているのかを解明するための手掛かりとなるという。アルマ望遠鏡が同恒星を前回観測したときは波長0.87mmでの観測が行われ、形成済みの惑星の外側にリング状に分布した塵からの放射が確認されていた。しかし、この波長では塵が光学的に厚い(透明度が低く手前の塵が奥の塵が隠している)可能性があり、放射の分布が塵の分布に対応していない可能性があったとする。そこで研究チームは今回、アルマ望遠鏡で波長3mmを用いて、PDS 70の高解像度観測を行ったという。

波長3mmと波長0.87mmでは、我々人間の感覚からするとほんのわずかな差にしか感じられないが、電波望遠鏡の観測においては明確な差がある。具体的には、波長3mmは、波長0.87mmの観測よりも光学的に薄い、つまり透明度が高いということであり、塵の分布をより正確に捉えることが可能だ。実際に今回の観測では、前回の観測結果とは異なる放射分布が確認された。すでに確認されている惑星のさらに外側に位置するリングの中でも、特定の方向に塵の放射が集中していることが突き止められたのである。このことは、成長した塵が狭い領域に集まっていることを意味しているとする。

また、惑星の外側に見つかった塵の集まりは、すでに形成された惑星がその外側の狭い領域に塵を掃き集めていることを示唆しているという。この狭い領域に集められた塵が合体することで、次の惑星の形成へとつながるとした。太陽系のような複数の惑星からなる惑星系の形成は、このようなプロセスが繰り返されることで、内側から順に惑星が形成されることで説明できることが示されているとのこと(太陽系の場合、最初に木星ができたとする説がある)。今回の観測は、すでに形成された惑星が周囲の円盤に影響を及ぼし、惑星系の形成に至る過程を観測的に捉えることに成功した形だ。

今回の論文の筆頭著者である土井大学院生は、「同じ天体内でも、その中の要素ごとに異なる波長で光を放射します。そのため、同じ天体を複数の波長で観測することで、それぞれ異なる要素の特徴づけができます。この天体では可視・赤外では惑星、電波では原始惑星系円盤が観測されました。本研究では、アルマ望遠鏡の観測波長域においても、波長ごとに異なる放射分布を示し、アルマ望遠鏡での複数波長での観測の重要性を示しています。それぞれの要素は互いに影響を及ぼし合うため、さまざまな望遠鏡、観測設定で異なる要素を観測し、それらを比較することで、その系全体の理解を深めることができます」と、今回の成果に対するコメントを残している。