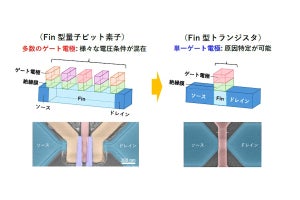

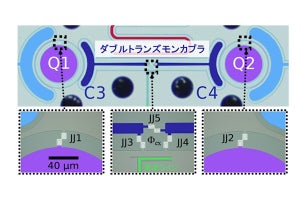

産業技術総合研究所(産総研)と東京電機大学(電大)の両者は12月8日、量子コンピュータの基礎となる量子ビットに存在していた、ある程度の時間で特性が変化しては元に戻ることを繰り返すという長周期の特性変化という課題について、半導体材料であるシリコンを用いて製造されるシリコン型量子ビット素子に関し、その原因を特定することに成功したと共同で発表した。

同成果は、産総研 先端半導体研究センター 新原理シリコンデバイス研究チームの岡博史主任研究員、同・浅井栄大主任研究員、同・加藤公彦主任研究員、同・森貴洋研究チーム長、電大の森山悟士教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、12月7日~11日に米・サンフランシスコで開催のIEEE主催の半導体および電子デバイスに関する世界最大の国際会議「IEEE International Electron Devices Meeting(IEDM) 2024」にて発表の予定。

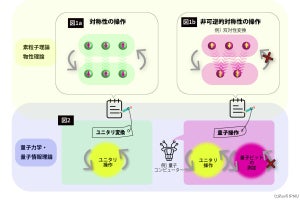

量子ビットに起こる長周期の特性変化が課題となるのは、状態が変化したままだと量子ビットが意図した状態にないため、計算結果にエラーが生じてしまうからだ。それを防ぐためには、特性変化の周期を考慮して定期的に状態診断を行い、その調整作業を行う必要がある。しかし、現在実用化されている量子コンピュータでは診断を高頻度に行う必要があり、なおかつ調整には数時間を要することもある。その結果、ユーザーの量子コンピュータの利用時間を制限してしまっている状況だ。