東北大学、東京都立大学(都立大)、大分大学の3者は12月5日、衛星レーダー画像解析と野外フィールド調査の統合により、2024年元日に発生したマグニチュード7.6の「能登半島地震」による地形変化の詳細を解明し、現在の同半島の地形的特徴は、今回と同様のタイプの地震の繰り返しにより説明できることがわかったと発表した。

同成果は、東北大 災害科学国際研究所 陸域地震学・火山学研究分野の福島洋准教授、都立大大学院 都市環境科学研究科の石村大輔助教、大分大 減災・復興デザイン教育研究センターの岩佐佳哉助教を中心とする、国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。

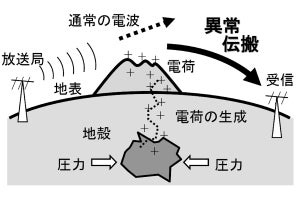

能登半島は、本州日本海側で最大の半島であり、今回の地震は、半島の下から北側の海底へと続く活断層が150km以上にわたって活動したことによるもので、この活断層の動きによって顕著な地形変化が生じたとされている。そこで研究チームは今回、今回の地震による地形変化を総合的に理解することを目指した研究を実施することにしたとする。

地震による地形変化を詳細に分析するためには、正確な計測が不可欠となる。今回は衛星画像や衛星測位技術と、現地フィールド調査というマクロとミクロの視点が組み合わせる形で計測が行われた。まず、地球観測衛星「だいち2号」の合成開口レーダー(SAR)画像を使用した解析として、地震前後に撮影された2枚の画像間の微細な違いから変化量を推定する「SARピクセルオフセット解析」から、地震に伴う変化が判明。今回の地震による変動域は、1枚の画像に収まらないほど広範囲に及んだが、異なる位置・方向・入射角で撮影した画像を用いた解析結果が、国土地理院の電子基準点データを利用して統合され、能登半島北部全域の三次元変動場の解明が行われた結果、半島北岸沿いの最大4m超の隆起や、山間部の広域的な地すべり(すべり量は最大2m程度)がわかったという。

また、SAR画像における濃淡の変化と国土地理院の航空画像が用いられ、海岸沿いで海底面が陸化した範囲が調べられたところ、隆起量が大きい地域の沖合に陸化域が広がっている傾向が確認され、陸化範囲は4.5km2と算出されたという。さらに、「干渉SAR解析手法」を用いることで、石川県志賀町(しかまち)北部の富来(とぎ)地域付近で多数の副次的な小断層の破壊が発生していたことも突き止められたとする。