東芝と理化学研究所(理研)の両者は11月22日、超伝導方式の量子コンピュータの量子ビットを実現できる素子として東芝が提案した「ダブルトランズモンカプラ」を実験的に実現することに成功し、量子計算で重要な役割を果たす「2量子ビットゲート」の忠実度において、世界トップレベルの99.90%を達成したと共同で発表した。

同成果は、東芝 研究開発センター ナノ・材料フロンティア研究所 フロンティアリサーチラボラトリーの久保賢太郎主事、同・何英豪スペシャリスト、同・後藤隼人シニアフェロー(理研 量子コンピュータ研究センター 量子コンピュータアーキテクチャ研究チーム チームリーダー兼任)、理研 量子コンピュータ研究センター 超伝導量子エレクトロニクス研究チームのRui Li特別研究員、同・Zhiguang Yan特別研究員、同・中村泰信チームリーダー(理研 量子コンピュータ研究センター センター長兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する物理学と応用物理学とその学際的な分野を扱う学術誌「Physical Review X」に掲載された。

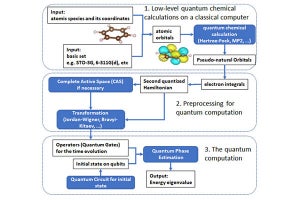

量子コンピュータを実現するための方式は複数あり、そのひとつである“超伝導方式”は、固体素子であるために安定性・集積性に優れていることに加え、量子ゲートの忠実度が高いことを特徴とする。なお忠実度とは、量子ゲートの標準的な性能指標で、理想的な操作にどのくらい近いのかを0~100%で定量的に表すものだ。そして超伝導方式にも複数の種類が存在し、その中で最も標準的に用いられているのが、最もシンプルな超伝導量子ビットである「トランズモン型」だ。

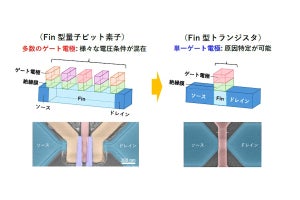

さらに、この2量子ビットゲートに必要な量子ビット間の結合を実現する方式も複数あり、東芝が2022年に考案したダブルトランズモンカプラ(以下、DTCと省略)は、トランズモン型の超伝導量子ビットを2つ含む構成の可変結合器だ。同技術は、周波数が大きく異なる2つの「周波数固定トランズモン量子ビット」に対し、結合のオフと高速な2量子ビットゲート操作を両立でき、従来の可変結合器に比べ、不要な残留結合を小さく抑制できること、高速かつ高精度な2量子ビットゲートを実現できることが理論上で確認されていた。

DTCを実現するためには、ゲート操作の時間に比べて十分に長いコヒーレンス時間が必要とされ、そのコヒーレンス時間を長くするには、実際の形状や用いる超伝導材料、周辺回路設計、作製プロセスなどを十分考慮する必要があるとのこと。一方、ゲート操作を高速に実行するには、量子ビット間の結合強度が大きいことが重要だという。

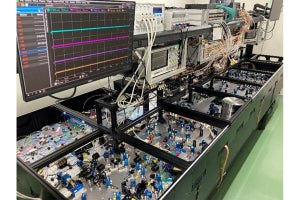

そして今般研究チームは、DTCの実験を実施。2つの量子ビットが結合されているDTCは、中央に3つのジョセフソン接合を含むループ(JJ3、JJ4、J5)を有し、そのループ内の外部磁束Φexを電流で制御することで、2つの量子ビット間の結合を調整することが可能だ。今回は実際に回路が作製され、その優れた特性が初めて実証されたという。

まず、2つの量子ビット(Q1とQ2)の形状、材料、プロセスを工夫することにより、トランズモン量子ビットとして世界最長クラスのコヒーレンス時間の長さが実現されたとした。T1とT2という2種類の指標があり、Q1はT1が230マイクロ秒(μs)でT2が360μs、Q2はT1が210μsでT2が130μsという、ゲート操作を行うのに十分な時間のコヒーレンス時間が達成されたとのこと。また外部磁束を調整することで、結合強度の大きさを最大で約80MHzまで大きくすることができ、48ナノ秒という短いゲート時間が実現された。