広島大学と京都大学(京大)は11月19日、新たに開発した「π電子系骨格」を用いて合成した「ポリマー半導体」の電荷移動度を高めることに成功したこと、ならびに同半導体を用いて開発した「有機トランジスタ」と「有機薄膜太陽電池」において、前者では電荷移動度が、後者ではエネルギー変換効率がそれぞれ向上したことを確認したことを発表した。

同成果は、広島大大学院 先進理工系科学研究科 応用化学プログラムの尾坂格教授、同・三木江翼助教、同・森奥友和大学院生(研究当時)、同・駿河翔太大学院生(研究当時)、同・羽田百伽学部生、京大大学院 工学研究科の大北英生教授、同・佐藤友揮大学院生らの共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会の機関学術誌「Chemical Science」に掲載された。

ポリマー半導体は、炭素-炭素単結合と二重結合が交互に連なった「π共役構造」を主鎖に持つ有機高分子化合物で、プラスチックでありながら半導体の性質を持つ日本発の材料として知られている。有機溶剤に溶けることから、印刷プロセスで容易に薄膜化でき、プリンタブルデバイスに応用されていることに加え、有機トランジスタや有機薄膜太陽電池などの次世代電子デバイスへの応用も期待されている。

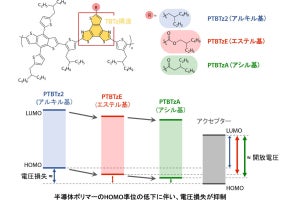

有機トランジスタや有機薄膜太陽電池などを高性能化するために重要な課題の1つが、高い電荷移動度を示すポリマー半導体を開発することとされている。電荷移動度とは、半導体中を電荷が単位電界に対して移動する速さを示したものであり、ポリマー半導体の電荷輸送性を高めるためには、ポリマー主鎖の共平面性や剛直性を高めることが重要とされている。ポリマー主鎖に沿って電荷が流れやすくなることに加え、ポリマー主鎖同士が近づきやすくなるため、主鎖間でも電荷が流れやすくなるためで、その実現にはポリマー主鎖を構成するビルディングユニットとして、「縮合多環(縮環)系π電子系骨格」を導入することが有効と考えられている。特に、チオフェンを構造末端に縮環してπ電子系骨格を拡張することで、隣接するユニットとの立体障害が軽減され、ポリマー主鎖の共平面性と剛直性が向上するという。このことから、チオフェン縮環π電子系骨格の開発こそが、高性能なポリマー半導体を開発する上で重要な課題となっていたという。