東京農工大学(農工大)は11月15日、磁場下のグラフェンにおいて電気駆動により波長可変な赤外発光を初めて観測することに成功したと発表した。

同成果は、農工大大学院工学 研究院先端物理工学部門の生嶋健司教授、同・大学大学院 工学府の稲村文行大学院生、同・上田弦大学院生(研究当時)らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会協会が刊行するフォトニクスに関連する全般を扱う学術誌「APL Photonics」に掲載された。

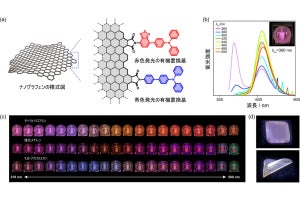

赤外線は、肉眼で捉えられる可視光線の長波長(赤色側)端である760~830nmよりも長い領域の電磁波として知られ、その波長によって、2.5μm以下を近赤外線、2.5~25μmを中間赤外線、25μm以上を遠赤外線と3種類に大別されている。

この赤外線の中で、中間赤外線から遠赤外線の帯域は、電波と光の中間に位置し(赤外線よりも波長が長い電磁波は電波)、技術的に未発達な領域だという。しかし、分子や結晶の振動など、多くの重要な情報を含む光の領域として知られていることから、光学や電子工学、天文学、バイオ・医療など、多くの分野において、中間~遠赤外線の広い帯域で使用できる光源への関心が高まっているというが、波長可変で連続発振する電気駆動の中間~遠赤外線光源はまだ発展途上の段階にあり、その進歩が求められているという。

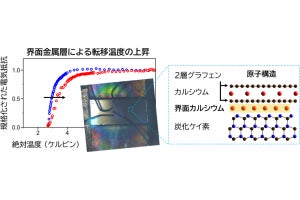

磁場下の半導体中では、キャリア(電子や正孔)の運動は円軌道を描くことが知られ、強い磁場下では、その円軌道の半径が(連続ではなく飛び飛びの値となる)量子化され、運動エネルギーも同様に量子化する。その磁場によって生じるキャリアの運動エネルギーの量子化準位が「ランダウ準位」であり、このランダウ準位を利用した発光(ランダウ準位発光)を用いて、磁場により波長可変な中間~遠赤外線レーザーの開発が長く試みられているが、通常の半導体で形成される等間隔なランダウ準位では電子-電子散乱が大きいため、赤外レーザーの実現が困難であることとされている。