国立天文台(NAOJ) RISE月惑星探査プロジェクトは11月14日、重力異常やスペクトルデータ、衝突数値計算などを組み合わせた多角的なアプローチの結果、月がどのような膨張進化を太古に経験したのか、従来の数値計算に基づく月の熱進化モデルによる描像に反する新たな結果を得られたと発表した。

同成果は、NAOJの西山学特別客員研究員(学術振興会海外特別研究員/ドイツ航空宇宙センター 惑星科学部門 客員研究員/東京大学 理学系研究科 客員共同研究員兼任)らの研究チームによるもの。詳細は、米国地球物理学連合が刊行する惑星科学の全般を扱う学術誌「Journal of Geophysical Research: Planets」に掲載された。

月の膨張の証拠は、米国航空宇宙局(NASA)の月探査衛星「GRAIL」で得られた重力異常に関するデータから発見された。細長い正の重力異常である「線状重力異常」が多数見つかり、その原因は、地殻内に大規模に貫入した周囲の地殻よりも重いマグマの岩体と解釈されてきた。岩体は、その形成時期がわかれば月の膨張時期の制約情報となることなどからとても重要だ。しかし地表までは噴出していないため、月の表面データだけでは解明できず、これまで理解が進んでいなかったという。そこで研究チームは今回、直径が150km以上という「ローランド」と「ロシュ」の大規模クレーターが、線状重力異常と重なっている地域に着目したとする。

両クレーターは月の裏側にあり、どちらの内部でも重力の値が小さくなっている。直径からして、両クレーターは形成時に地殻を深さ15km程度まで掘削したと想定されている。もし、線状重力異常の貫入岩体がこれらのクレーター形成以前から存在していて掘削されたのであれば、岩体の一部がクレーター外部に放出されている可能性があり、同時に内部の重力低下も説明できるという。さらに、内部の重力低下が岩体の掘削・放出で説明できるのであれば、岩体はクレーターの年代よりも古いということになり、月の膨張年代の制約にもつながるとする。

まず、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の「かぐや」やインドの「チャンドラヤーン1号」で得られた月表面の反射スペクトルデータを用いて、両クレーター周辺に飛ばされた岩体の露頭が存在するのかどうかが調査された。岩体は玄武岩質であると考えられ、高カルシウム輝石を多く含むと想定される。そうした露頭が実際に見つかれば、その鉄・チタン量をスペクトルから推定することが可能なことから、見つかった露頭が岩体由来であるかどうか、重力異常データと衝突数値計算を比較することで議論できるという。岩体の掘削・放出のシミュレーションが行われ、計算された衝突後の重力異常が実際のデータを再現しうるかが調べられたところ、両クレーターにおいて、異なる結果が得られたとした。

ローランドでは岩体由来の露頭が見つからず、さらにクレーター内の重力異常値が数値計算では再現できなかったとのこと。観測データにおいて、ローランドの縁で線状重力異常は完全に切れているが、直径150km程度のクレーターでは完全に掘削しきれずに岩体の根がクレーター形成後も残り続けるため、完全に切れたような構造は再現できないとする。つまり、岩体が元々ローランドの位置まで続いていたとすると、スペクトル・重力の観測データがどちらも説明できないとしている。

一方、ロシュの場合は岩体が掘削された形跡が発見され、クレーター周囲には玄武岩質の露頭が点在し、さらに重力異常データは衝突数値計算でよく再現できたという。つまり、ロシュの形成以前から岩体が存在し、それが掘削・放出されたことを示唆するとしている。

これらの結果から得られる解釈の1つが、岩体の年代が幅広いという点だ。ローランドにおいて、岩体がクレーター形成以降にできた可能性があるという(岩体の端に偶然ローランドが形成された可能性もあるが、そのような確率は低いとする)。もしそのような場合、ローランドの周囲の応力場などの影響で貫入方向がクレーターの縁に沿うような方向になりやすい特徴がある。こういったクレーター形成後の影響で、線状重力異常がローランドを横切らなかった可能性があるとしている。両クレーター共に、形成年代は月地質年代の「ネクタリス期」(39.2~38.5億年前)に該当するため、岩体の形成が同期の前後に渡る幅広い年代で生じていたことを示唆するとした。

-

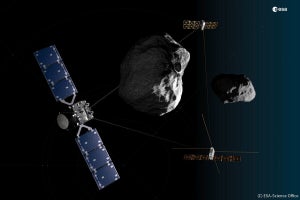

今回の研究の概要。(左上)吸収深さマップから輝石を含む露頭が白~黄に見えるように色付けされ、飛ばされてきた貫入岩体の可能性がある露頭が調査された。(下)ローランドとロッシュの両クレーター周囲における重力異常データと衝突数値計算の比較(出所:NAOJ RISE月惑星探査プロジェクトWebサイト)

研究チームは、今回の研究成果がこれまでの数値計算に基づく月の熱進化モデルによる描像に反するものであり、今後、月の熱進化を議論する上で大きな制約となる可能性があるとする。その一方で、月の膨張期がいつまで続いていたのかという数値計算においては、これまでもネクタリス期以降まで続いていたことも示唆されており、今回の成果はそれを支持する結果かもしれないとしている。