大阪大学(阪大)は11月11日、作製が容易な周期スロット構造を窒化物半導体レーザーに適用することで、青色波長帯において小型で実用的な「波長可変半導体レーザー」(出力光パワーを一定に保ったまま発振波長を調整可能なレーザー)を実現したと発表した。

同成果は、阪大大学院 工学研究科の楠井大晴大学院生(研究当時)、同・上向井正裕助教、同・谷川智之准教授、同・片山竜二教授らの研究チームによるもの。詳細は、日本応用物理学会誌の姉妹紙の応用物理学を扱う学術誌「Applied Physics Express」に掲載された。

紫外線は波長100~400nmの電磁波であり、波長が長い方から315~400nmの範疇はUV-A、280~315nmの範疇はUV-B、そして100~280nmの範疇はUV-Cと、3種類に大別される(紫外線全体の波長の範疇や、3種類の波長の区分は複数あり、ここでは気象庁に準拠)。このうち、UV-Bは長時間浴びると日焼けや水ぶくれの原因になるなど、生命にとって有害なことが知られている。それを利用し、現在は医療機関や公共機関などにおいて、波長222nmの紫外線(UV-Cの領域)を照射するエキシマランプや、波長265nm(UV-Bの領域)の深紫外光LEDを用いた殺菌や消毒が行われている。

しかし、エキシマランプは効率が低く寿命が短く、深紫外光LEDは人体に有害なため応用範囲が限られるなどの課題を抱えていた。また、非線形光学結晶を用いた波長変換による高出力深紫外光レーザーが産業用に実用化されているが、大型で高価なため、医療機関や公共機関などにおける殺菌や消毒といった用途には適していない状況だ。

そうした中これまでの研究において、小型で実用的なUV-Cの範疇に入る波長230nmの遠紫外光源を実現すべく、窒化アルミニウム導波路波長変換デバイスや、ストロンチウムとホウ素からなる酸化物の非線形光学結晶「SrB4O7」を用いた微小共振器型波長変換デバイスを提案・作製し、遠紫外光発生(波長230nm以下の第二高調波発生)を実証してきたのが、研究チームだ。しかし励起光源には大型・高価な超短パルスレーザーが用いられており、励起光源の小型化が必要不可欠だったといい、市販の青色半導体レーザーは多波長発振であり、単一波長発振および波長チューニングのための外部共振器構造を導入するとサイズが数十cm、価格が数百万円となってしまっていたのである。

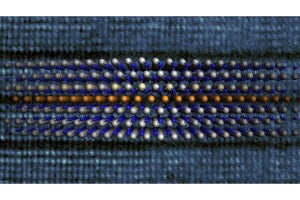

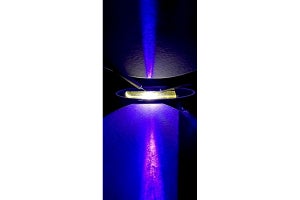

そこで今回の研究では、長さ約1mmの青色半導体レーザーの内部に単一波長発振のための周期スロット構造と波長チューニングのための電極を導入することで、小型で実用的な波長460nm帯の青色波長可変半導体レーザーの実現を試みたとする。

まず、周期スロット構造における反射スペクトルが伝達行列法により計算され、各種パラメータが決定された。窒化インジウムガリウムレーザー用エピタキシャルウェハ上に、リッジ構造と周期スロット構造が電子ビーム描画と反応性イオンエッチングにより形成された。電極を形成後、劈開・端面コーティングが施され、周期スロット半導体レーザーが完成となった。